春秋霸主第一盟

面对复杂多变的国际形势,国与国之间疆域之争、经济之争、话语权之争、宗教及文化之争时有发生,当事各国常常会采取通过联合国大会、多国会谈、两国会谈等方式来进行外交磋商,或者直接发动战争解决争端。春秋时期,华夏各诸侯国纷争,靠的就是会盟和战争解决问题。当时的会盟活动颇似现代的联合国大会和国际会谈。

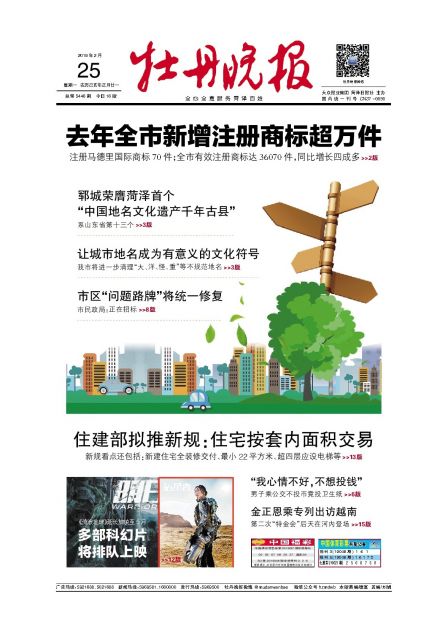

春秋第一位霸主齐桓公称霸的第一次会盟大会,就在菏泽举行。

春秋早期会盟加速削弱了周王的权势

西周末年,幽王无道,申国勾结犬戎攻克了周王朝的京都镐京,幽王被杀。继位的周平王被迫往东迁都于洛邑,建立东周。从此以后,作为天下共主的周天子威势不在,再也无力管控天下,各诸侯国之间以及诸侯国与戎、狄、蛮、夷间的战争不断,硝烟四起。当时,各个诸侯国间军事、经济实力相当,各不相让,你争我夺的乱局持续了很长一段时间,直到东方大国齐国崛起,齐桓公称霸天下,“九合诸侯,一匡天下”,周王朝的内乱与外患才得到了平息。齐桓公称霸的鄄会盟,就发生在菏泽北边的鄄城。

甲骨文中,“会”和“盟”都是形意字,“会”上面是一个盖子,下面是一个盛食物的器物,中间是盛的食物。意思是为了利益而相合,后引申为人们为了某种目的而聚会。根据《周礼》的约定,“会”是一种定期举行的礼仪,到约定的期限相见叫会,没有到约定的期限相见叫遇。“明”与“血”合为“盟”,“血”为皿上有一点,是以血滴入器皿中的象形。“盟”是杀牲歃血,“明告其事于神明”的象征。《礼记》载:“盟,杀牲歃血,朱盘玉敦,以立牛耳。”“国有疑则盟,诸侯再相与会,十二岁一盟,背(北)面诏天之司慎、司命。”后人把“会”和“盟”统称为“会盟”。《说文解字》的作者许慎解释说:“会盟”既是古代约定的一种沟通制度,又是一种神圣的宗教仪式。西周时,会盟用来约定王室与诸侯、诸侯与诸侯之间的关系,令出于周天子,由天子主导会盟。

春秋会盟是西周会盟的延续。随着周王室衰微,诸侯间会盟日渐增多,其内容和形式也渐渐发生了变化。在解救周天子的战争和东周重建中,靠近周王室的郑国立了大功,郑武公因此被赐予爵位并被封为周朝上卿,周王还将洛邑以东的大片土地赏赐给了郑武公。郑庄公继位后,励精图治,远交近攻,在各诸侯国中率先崛起,以诸侯和卿士的双重身份辅佐周王室。并且和周天子盟誓相互交换人质,还派军队强行收割周王室的农作物,引起周王室的不满。当时,各国之间,矛盾冲突最为激烈的是郑国和宋国。公元前719年,宋国纠集陈、蔡、卫等国两次攻打郑国。第二年,郑国则打着王室的旗号联合邾国讨伐宋国。随后,宋国又两次攻打郑国。公元前716年,在齐国的调停下,郑、宋两国会盟和好。公元前714年,郑庄公借口宋国不朝见周天子,以周王的名义讨伐宋国。后来,郑国又与齐国、鲁国会盟征伐宋国。周桓王继位后,疏远郑国,郑庄公也不朝见。周桓王削减了郑庄公的权力。宋国和卫国借机组织联军攻打郑国,收割了郑国的庄稼。此后,郑国趁着卫国内乱,起兵攻打了卫国。郑国借势朝见周天子,没有得到应有的尊重,于是就打着周天子的旗号,会盟齐国、鲁国讨伐宋国。并和鲁国会盟私自交换周天子赏赐的祭祀用地。周桓王怒不可遏,组织陈、蔡、虢、卫等国联军讨伐郑国。不料联军在繻葛打了败仗,周桓王还在战场上被射伤了肩膀,威望扫地。从此以后,周天子失去了军事威慑和统领天下的能力,但名义上它仍然是天下共主,有一定的影响力和号召力。

公元前701年,郑庄公去世,郑国内乱,从此衰落下来。

一呼而应的春秋争霸第一盟

作为新秩序的创立者,齐桓公以周天子的名义讨伐内叛外乱、维护各国间的既定秩序,是被史学界公认的春秋第一霸主。齐桓公称霸的第一次会盟大会,在鄄地举行。鄄,古地名,专指鄄城。

公元前701年,郑庄公去世,宋国扶持内乱的郑国厉公即位,两国和好。后来宋国不断向郑国索要财物,两国反目成仇。鲁国出面协调,宋国不接受。鲁国便与郑国在武父(东明西南)会盟,一起攻打宋国。宋国为了报仇,又联合齐、蔡、陈、卫等国攻打郑国。此后,鲁、郑一方与宋、卫一方各自不断会盟,发动战争。会盟不但没有解决诸侯国之间的矛盾冲突,反而因为结盟活动使得国与国之间的冲突演变为国家阵营间的冲突,战争的规模扩大了。

在各诸侯无视周天子的存在而争斗不休的时候,周边的蛮、夷、戎、狄和荆楚大举内侵,北方戎狄对中原的侵凌尤为严重,对中原各国形成极大威胁。据《左传》载,“曲沃庄伯二年(公元前730年),翟(狄)伐晋,及晋郊。”公元前714年,北戎侵郑;公元前706年,山戎伐齐,由于郑国出兵相救,齐国才将山戎打跑。楚国更是不断侵占周围小诸侯国的土地,公元前706年、公元前704年和公元前690年,楚国三次攻打随国;公元前688年,楚国攻打申国;公元前684年,楚国大军掠走蔡国国君。这些都成为东周各国大患。

上一篇:爱心捐助,筑牢校园战“疫”防线

下一篇:再提分餐制