日期:[2008年01月04日]

-- 菏泽日报 --

版次:[B1]

梨园花竞放盛世舞太平

2007年9月1日晚,《山东汉子》在山东剧院110分钟的演出过程中,专家及热情的观众,用30次掌声表达了对“见死不救枉为男”的“汉子精神”的敬仰。由我市戏剧院创作、演出的山东梆子大型现代戏《山东汉子》自2003年公演以来,在社会上引起了强烈反响,先后获多项大奖。

近年来,在市委、市政府大力扶持下,我市戏曲展露出新容颜,《山东汉子》等一批精品剧目,走出了山东,走向了全国。

戏曲文化源远流长

我市文化底蕴丰厚,戏曲活动历史悠久,戏剧团体多,剧目丰富,剧种齐全,被省内外专家誉为形象化的中国戏曲声腔剧种博物馆和展览会,戏曲之盛为中原之冠,素有“戏曲之乡”的美誉。根植于鲁西南平原的地方剧种,经过几百年的积淀、锤炼,形成了其独有的文化特质与风采,在中国戏剧史上占有相当的位置。

根据文字资料记载,从存留文物来看,菏泽在隋唐之前即有乐舞表演及戏曲萌芽之象征。菏泽戏曲活动可追溯到金代,在明末清初时期逐渐发展成一定规模。属于弦索声腔系统的大弦子戏、柳子戏,梆子声腔系统的山东梆子、大平调、枣梆,以及在花鼓基础上发展形成的两夹弦、四平调等民间小戏剧、剧种,不仅保留了数以百计的传统剧目,而且唱腔各具特色,表演艺术充满浓郁的地方特色和乡土气息。此外,平剧、豫剧、河北梆子、曲剧、越调、化妆坠子等剧种也甚为流行,可谓百花争艳,五彩纷呈。曲艺则有山东花鼓、山东落子、莺歌柳书、山东琴书和河南坠子。

建国后,我市的戏曲事业得到了迅猛发展。五十年代,由地县人民政府直接领导的专业剧团即达34个,半农半艺的剧团400余个,业余戏曲演唱队 (组)遍及城乡。

1958年前后,我市除调省两个专业剧团 (山东省柳子剧团和山东省梆子剧团)外,还有三个剧团支援了临沂、德州等地。我市地方戏曲在山东戏曲史中占有光辉灿烂的一页。在漫长的戏曲演出实践中,培育出一大批深受群众喜爱的著名演员。早在三十年代,菏泽地区的演员黄儒秀、王锡堂、刘德润等与“豫剧皇后”陈素真同台演出,响遍豫东一带。豫剧表演艺术家马金凤、崔兰田、赵义庭以及张敬盟等都出自菏泽这块戏曲沃土。

戏曲业绩辉煌

戏曲作为菏泽的资源,有其鲜明的特色,有着深厚的群众基础。在我市城乡,男女老少均可咿呀成韵,呼呵成腔;上千部优秀剧目广泛流布,经久不衰。目前,我市共有8个剧种,11个专业剧团(其中市级2个,县级9个),各种民营剧团40多个,从业人员3000人。这些剧团常年活跃于山东、河南、河北、山西、江苏、安徽等周边省城、农村。

上世纪80年代中期以后,由于市场经济的发展,人们的娱乐形式出现了多元化的格局,作为剧团本身,剧目缺乏创新,演出市场逐渐萎缩,戏曲事业一度出现沉寂的局面。进入21世纪,我市戏曲又迎来了新的发展机遇。特别是随着市委、市政府建设“文化大市”战略决策的实施,“发挥资源优势、振兴戏曲之乡”成为广大戏曲工作者的共识。为整合地方戏曲资源,2001年10月,我市成立了地方戏剧院,将豫剧团、枣梆剧团纳入地方戏剧院统一管理。地方戏剧院多方筹措资金,实行文企联姻,并对两剧团在领导任用、演员聘用等方面进行改革,两剧团恢复了生机和活力。市地方戏剧院先后整理、加工、移植改编了《珍珠塔》、《素兰告状》、《杜十娘》、《状元泪》、《千古一帝》、《忠诚》等剧目。创作了现代戏《山东汉子》,通过精品工程的打造和剧目更新,使剧团面貌发生了巨变。在菏泽戏剧院的带动下,各县区剧团相继恢复,并通过汇演搞展演,推出新剧目,担负起传承地方剧种的责任。牡丹区推出了《天职》、郓城推出了《选村官》、《龙门渡口》、单县推出了《天下第一汤》等。戏曲的兴盛带动了文化产业的崛起。

我市演员宋秀敏代表山东省参加2003年中国戏曲红梅大赛,获得金奖。多年来,菏泽戏曲团体在参加全国、华东区和省级戏曲汇演中多次获奖。在山东省第一届、第二届戏曲观摩演出大会上,共获奖项60多个。两夹弦《三拉房》、《站花墙》、《拴娃娃》和柳子戏 《孙安动本》、《张飞闯辕门》等多次进京演出,受到党和国家领导人的接见和表扬。1995年,在山东省第五届文化艺术节上,菏泽地区的戏曲演出共获25项奖励,位居全省各地市之首。《老山羊》、《墙头记》、《孙安动本》等剧目,还被排成电视、电影。近几年,我市大力实施“精品带动战略”,先后创作和生产了一系列艺术精品,《龙门渡口》、《走出大山》、《法魂》、《选村官》、《山东汉子》等先后被评为山东省 “五个一”精品工程奖。《包公卖官》、《山东汉子》、《天职》等先后在省艺术节上获奖。特别是大型现代戏山东梆子《山东汉子》,先后获得省人口文化奖一等奖,中国人口文化奖金奖第一名及6个单项最佳奖,第七届中国艺术节文化新剧目奖及四个单项文华奖,第八届山东文化艺术节大奖及8个单项一等奖,在2005-2006年度国家舞台艺术精品工程获提名剧目奖第12名,滚动进入2006-2007年度国家舞台艺术精品工程评选。我市成功举办了“菏泽市首届中青年戏曲演员大赛暨十大名演评选”活动。这些艺术精品的创作和生产,培养、锻炼了一批艺术新秀。章兰、朱巧云、李新花、朱桂芹先后获得中国戏剧梅花奖;青年演员高凤兰获得国家文华表演奖;李健获得了中国人口文化奖最佳演员奖;刘翠芬夺得河南“香玉杯”戏剧大赛金奖;孙鸿雁夺得河南电视台“梨园春”五年擂主争霸赛金奖第一名。艺术精品的创作和生产不仅培养、锻炼了一批艺术新秀,而且提升了菏泽的形象,扩大了菏泽的影响和知名度。

积极开拓戏曲演出市场,积极发展戏曲演出业。通过戏企联姻、兴办戏曲茶座、巡回演出等方式,不断开拓新的戏曲演出市场,巩固原有戏曲市场,积极发展戏曲演出业。山东梆子、枣梆剧团四年来演出2000余场次,收入200余万元。近年来,戏曲茶座如雨后春笋般兴起,并以其自发性、灵活性、需求性、交流性、经营多元性的特点吸引了不少人的眼球,成为我市演出娱乐市场一道靓丽的风景线,丰富和发展了戏曲的传播形式,深受广大市民欢迎。目前,菏泽的戏曲茶座共28个,经营良好,是全国戏曲茶座最多且经济效益较好的地级市,已发展成为展示菏泽戏曲之乡风采和对外进行文化交流的窗口。此外,菏泽市和各县区还相继成立了各个剧种的戏迷俱乐部。每逢元旦、春节、花会等重大节庆期间,各戏迷俱乐部积极组织丰富多彩的戏曲演出,广大戏迷积极参与,气氛十分热烈。

2006年,我市成立市级非物质文化遗产保护中心。市艺术研究所、市戏剧院组织有关专家对全市地方剧种、曲种进行了普查、挖掘、整理和抢救工作。山东梆子、枣梆、大平调、两夹弦、四平调、大弦子戏入选山东省首批物质文化遗产名录。

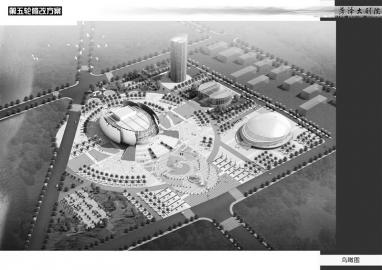

作为菏泽标志性建筑、正在建设中的菏泽大剧院建筑群将于2008年竣工,2009年花会前投入使用。建成后的菏泽大剧院是集文艺演出、影视演员排练、戏曲博物等为一体的功能齐全的综合性娱乐场所,将为菏泽戏剧的展示、交流提供更大的舞台。

菏泽地方戏剧院院长苏本栋说:“最近,市委、市政府决定以戏曲为突破口,从体制、机制和政策方面加大文化改革创新的力度,推动菏泽文化大发展、大繁荣。在戏曲事业创新发展上我市将集中力量把山东梆子打造成优势剧种,形成自己的风格。市戏剧院在山东梆子剧团和枣梆剧团的基础上再增加一个豫剧团。搞好全市的戏曲调演,办好三年一届的菏泽戏曲节和三年一届的全市戏曲“十大名演”评选活动,激励院团多出戏,出好戏,多演戏,演好戏。政府实行戏曲购买,每在市内演出一场可补贴部分费用。设立优秀演艺人员奖,市里一年拿出100万元用于奖励。用高待遇吸引名角,吸引国内外知名演员,通过多种渠道和方式,加大后备戏曲人才的培养力度。这些措施的出台和逐步实施,将助推我市戏曲事业的创新和发展。”

2007年11月2日,中国戏曲学院院长杜长胜一行5人来我市进行考察。考察后,双方就中国戏曲学院在我市建立中国戏曲学院教学研究基地、建立生源基地、建立戏曲活动基地等达成了加强合作的初步意向,并签署了合作备忘录。

戏曲事业前景

美好

菏泽地方戏曲院院长苏本栋对戏曲事业发展充满希望。他说,下一步戏曲院将加大艺术生产、打造更多艺术精品,适应大剧院建成后的需要。

打造名角,一个名角就能搞活一个剧团,甚至能带出一个剧种。随着菏泽大剧院的建成和投入使用,菏泽戏曲有了展示自己的专业舞台,会给我市的戏剧、院团带来勃勃生机。将集中力量把山东梆子打造成我市优势剧种,形成自己的风格。同时,每个剧种都要培养好接班人,保护好地方剧种,让其得到传承和发展。山东梆子、枣梆、大平调、两夹弦、四平调、大弦子戏入选山东省首批物质文化遗产名录,政府将会对它们进一步加大保护力度。将与中国戏曲学院合作,在2008年国际牡丹花会期间或林交会期间举办全国戏曲大赛,此项活动必将助推菏泽戏曲发展。

中国戏曲学院是我国戏曲的最高学府,被誉为我国戏曲人才的摇篮。与其合作,有很大的意义和价值,对菏泽戏曲文化的拉动更大。通过与中国戏曲学院合作,可以加强对中原地区戏曲艺术起源、发生、发展等方面进行挖掘和研究。可以通过对在职戏曲演员的中短期培训提高我们演员的文化素养和演艺水平。借助中国戏曲学院这一品牌,承办中国戏曲学院牵头组织的全国戏曲大赛、全国京剧票友评级活动。由中国戏曲学院牵头,与中央电视台结合,通过戏曲频道地方剧种、地方戏曲之窗栏目,举办全国地方剧种展演活动和戏曲擂台赛。通过双方互惠互利的合作,将来的菏泽戏曲事业会有更好的发展。

山东梆子剧团团长杨俊华说:“我们将响应市委、市政府号召,大力搞好文化下乡,重点编写贴近实际、贴近生活、贴近群众的优秀剧目,特别是反映新农村建设的剧目。创作更多反映人民主体地位和现实生活、群众喜闻乐见的优秀精神文化产品。将集中物力、人力、财力打造精品工程。以精品带团队,以精品打造名演员,以培养出影响全国的名演员带动戏剧院的发展,使菏泽戏曲之乡名扬全国。我们还将成立青年团,把菏泽的优秀剧目传承下去。目前的菏泽戏曲茶座,培养了大批戏曲观众。但也有待进一步规范,提升一个档次,让这一展示戏曲的平台得以更好更快地发展。菏泽大剧院建成后,以崭新的模式经营,如按小型剧场经营,以彩装的形式(目前的戏曲茶座只以清唱的形式演出折子戏),可演出折子戏、整台大戏。以灵活多样的形式,吸引更多的观众。”

中国戏剧家协会会员、山东梆子剧团主演宋秀敏说:“戏曲是文化事业的重要组成部分,戏曲事业前途一片光明。”

本报记者张红艳

《山东汉子》在济南演出

菏泽大剧院鸟瞰(效果图)

近年来,在市委、市政府大力扶持下,我市戏曲展露出新容颜,《山东汉子》等一批精品剧目,走出了山东,走向了全国。

戏曲文化源远流长

我市文化底蕴丰厚,戏曲活动历史悠久,戏剧团体多,剧目丰富,剧种齐全,被省内外专家誉为形象化的中国戏曲声腔剧种博物馆和展览会,戏曲之盛为中原之冠,素有“戏曲之乡”的美誉。根植于鲁西南平原的地方剧种,经过几百年的积淀、锤炼,形成了其独有的文化特质与风采,在中国戏剧史上占有相当的位置。

根据文字资料记载,从存留文物来看,菏泽在隋唐之前即有乐舞表演及戏曲萌芽之象征。菏泽戏曲活动可追溯到金代,在明末清初时期逐渐发展成一定规模。属于弦索声腔系统的大弦子戏、柳子戏,梆子声腔系统的山东梆子、大平调、枣梆,以及在花鼓基础上发展形成的两夹弦、四平调等民间小戏剧、剧种,不仅保留了数以百计的传统剧目,而且唱腔各具特色,表演艺术充满浓郁的地方特色和乡土气息。此外,平剧、豫剧、河北梆子、曲剧、越调、化妆坠子等剧种也甚为流行,可谓百花争艳,五彩纷呈。曲艺则有山东花鼓、山东落子、莺歌柳书、山东琴书和河南坠子。

建国后,我市的戏曲事业得到了迅猛发展。五十年代,由地县人民政府直接领导的专业剧团即达34个,半农半艺的剧团400余个,业余戏曲演唱队 (组)遍及城乡。

1958年前后,我市除调省两个专业剧团 (山东省柳子剧团和山东省梆子剧团)外,还有三个剧团支援了临沂、德州等地。我市地方戏曲在山东戏曲史中占有光辉灿烂的一页。在漫长的戏曲演出实践中,培育出一大批深受群众喜爱的著名演员。早在三十年代,菏泽地区的演员黄儒秀、王锡堂、刘德润等与“豫剧皇后”陈素真同台演出,响遍豫东一带。豫剧表演艺术家马金凤、崔兰田、赵义庭以及张敬盟等都出自菏泽这块戏曲沃土。

戏曲业绩辉煌

戏曲作为菏泽的资源,有其鲜明的特色,有着深厚的群众基础。在我市城乡,男女老少均可咿呀成韵,呼呵成腔;上千部优秀剧目广泛流布,经久不衰。目前,我市共有8个剧种,11个专业剧团(其中市级2个,县级9个),各种民营剧团40多个,从业人员3000人。这些剧团常年活跃于山东、河南、河北、山西、江苏、安徽等周边省城、农村。

上世纪80年代中期以后,由于市场经济的发展,人们的娱乐形式出现了多元化的格局,作为剧团本身,剧目缺乏创新,演出市场逐渐萎缩,戏曲事业一度出现沉寂的局面。进入21世纪,我市戏曲又迎来了新的发展机遇。特别是随着市委、市政府建设“文化大市”战略决策的实施,“发挥资源优势、振兴戏曲之乡”成为广大戏曲工作者的共识。为整合地方戏曲资源,2001年10月,我市成立了地方戏剧院,将豫剧团、枣梆剧团纳入地方戏剧院统一管理。地方戏剧院多方筹措资金,实行文企联姻,并对两剧团在领导任用、演员聘用等方面进行改革,两剧团恢复了生机和活力。市地方戏剧院先后整理、加工、移植改编了《珍珠塔》、《素兰告状》、《杜十娘》、《状元泪》、《千古一帝》、《忠诚》等剧目。创作了现代戏《山东汉子》,通过精品工程的打造和剧目更新,使剧团面貌发生了巨变。在菏泽戏剧院的带动下,各县区剧团相继恢复,并通过汇演搞展演,推出新剧目,担负起传承地方剧种的责任。牡丹区推出了《天职》、郓城推出了《选村官》、《龙门渡口》、单县推出了《天下第一汤》等。戏曲的兴盛带动了文化产业的崛起。

我市演员宋秀敏代表山东省参加2003年中国戏曲红梅大赛,获得金奖。多年来,菏泽戏曲团体在参加全国、华东区和省级戏曲汇演中多次获奖。在山东省第一届、第二届戏曲观摩演出大会上,共获奖项60多个。两夹弦《三拉房》、《站花墙》、《拴娃娃》和柳子戏 《孙安动本》、《张飞闯辕门》等多次进京演出,受到党和国家领导人的接见和表扬。1995年,在山东省第五届文化艺术节上,菏泽地区的戏曲演出共获25项奖励,位居全省各地市之首。《老山羊》、《墙头记》、《孙安动本》等剧目,还被排成电视、电影。近几年,我市大力实施“精品带动战略”,先后创作和生产了一系列艺术精品,《龙门渡口》、《走出大山》、《法魂》、《选村官》、《山东汉子》等先后被评为山东省 “五个一”精品工程奖。《包公卖官》、《山东汉子》、《天职》等先后在省艺术节上获奖。特别是大型现代戏山东梆子《山东汉子》,先后获得省人口文化奖一等奖,中国人口文化奖金奖第一名及6个单项最佳奖,第七届中国艺术节文化新剧目奖及四个单项文华奖,第八届山东文化艺术节大奖及8个单项一等奖,在2005-2006年度国家舞台艺术精品工程获提名剧目奖第12名,滚动进入2006-2007年度国家舞台艺术精品工程评选。我市成功举办了“菏泽市首届中青年戏曲演员大赛暨十大名演评选”活动。这些艺术精品的创作和生产,培养、锻炼了一批艺术新秀。章兰、朱巧云、李新花、朱桂芹先后获得中国戏剧梅花奖;青年演员高凤兰获得国家文华表演奖;李健获得了中国人口文化奖最佳演员奖;刘翠芬夺得河南“香玉杯”戏剧大赛金奖;孙鸿雁夺得河南电视台“梨园春”五年擂主争霸赛金奖第一名。艺术精品的创作和生产不仅培养、锻炼了一批艺术新秀,而且提升了菏泽的形象,扩大了菏泽的影响和知名度。

积极开拓戏曲演出市场,积极发展戏曲演出业。通过戏企联姻、兴办戏曲茶座、巡回演出等方式,不断开拓新的戏曲演出市场,巩固原有戏曲市场,积极发展戏曲演出业。山东梆子、枣梆剧团四年来演出2000余场次,收入200余万元。近年来,戏曲茶座如雨后春笋般兴起,并以其自发性、灵活性、需求性、交流性、经营多元性的特点吸引了不少人的眼球,成为我市演出娱乐市场一道靓丽的风景线,丰富和发展了戏曲的传播形式,深受广大市民欢迎。目前,菏泽的戏曲茶座共28个,经营良好,是全国戏曲茶座最多且经济效益较好的地级市,已发展成为展示菏泽戏曲之乡风采和对外进行文化交流的窗口。此外,菏泽市和各县区还相继成立了各个剧种的戏迷俱乐部。每逢元旦、春节、花会等重大节庆期间,各戏迷俱乐部积极组织丰富多彩的戏曲演出,广大戏迷积极参与,气氛十分热烈。

2006年,我市成立市级非物质文化遗产保护中心。市艺术研究所、市戏剧院组织有关专家对全市地方剧种、曲种进行了普查、挖掘、整理和抢救工作。山东梆子、枣梆、大平调、两夹弦、四平调、大弦子戏入选山东省首批物质文化遗产名录。

作为菏泽标志性建筑、正在建设中的菏泽大剧院建筑群将于2008年竣工,2009年花会前投入使用。建成后的菏泽大剧院是集文艺演出、影视演员排练、戏曲博物等为一体的功能齐全的综合性娱乐场所,将为菏泽戏剧的展示、交流提供更大的舞台。

菏泽地方戏剧院院长苏本栋说:“最近,市委、市政府决定以戏曲为突破口,从体制、机制和政策方面加大文化改革创新的力度,推动菏泽文化大发展、大繁荣。在戏曲事业创新发展上我市将集中力量把山东梆子打造成优势剧种,形成自己的风格。市戏剧院在山东梆子剧团和枣梆剧团的基础上再增加一个豫剧团。搞好全市的戏曲调演,办好三年一届的菏泽戏曲节和三年一届的全市戏曲“十大名演”评选活动,激励院团多出戏,出好戏,多演戏,演好戏。政府实行戏曲购买,每在市内演出一场可补贴部分费用。设立优秀演艺人员奖,市里一年拿出100万元用于奖励。用高待遇吸引名角,吸引国内外知名演员,通过多种渠道和方式,加大后备戏曲人才的培养力度。这些措施的出台和逐步实施,将助推我市戏曲事业的创新和发展。”

2007年11月2日,中国戏曲学院院长杜长胜一行5人来我市进行考察。考察后,双方就中国戏曲学院在我市建立中国戏曲学院教学研究基地、建立生源基地、建立戏曲活动基地等达成了加强合作的初步意向,并签署了合作备忘录。

戏曲事业前景

美好

菏泽地方戏曲院院长苏本栋对戏曲事业发展充满希望。他说,下一步戏曲院将加大艺术生产、打造更多艺术精品,适应大剧院建成后的需要。

打造名角,一个名角就能搞活一个剧团,甚至能带出一个剧种。随着菏泽大剧院的建成和投入使用,菏泽戏曲有了展示自己的专业舞台,会给我市的戏剧、院团带来勃勃生机。将集中力量把山东梆子打造成我市优势剧种,形成自己的风格。同时,每个剧种都要培养好接班人,保护好地方剧种,让其得到传承和发展。山东梆子、枣梆、大平调、两夹弦、四平调、大弦子戏入选山东省首批物质文化遗产名录,政府将会对它们进一步加大保护力度。将与中国戏曲学院合作,在2008年国际牡丹花会期间或林交会期间举办全国戏曲大赛,此项活动必将助推菏泽戏曲发展。

中国戏曲学院是我国戏曲的最高学府,被誉为我国戏曲人才的摇篮。与其合作,有很大的意义和价值,对菏泽戏曲文化的拉动更大。通过与中国戏曲学院合作,可以加强对中原地区戏曲艺术起源、发生、发展等方面进行挖掘和研究。可以通过对在职戏曲演员的中短期培训提高我们演员的文化素养和演艺水平。借助中国戏曲学院这一品牌,承办中国戏曲学院牵头组织的全国戏曲大赛、全国京剧票友评级活动。由中国戏曲学院牵头,与中央电视台结合,通过戏曲频道地方剧种、地方戏曲之窗栏目,举办全国地方剧种展演活动和戏曲擂台赛。通过双方互惠互利的合作,将来的菏泽戏曲事业会有更好的发展。

山东梆子剧团团长杨俊华说:“我们将响应市委、市政府号召,大力搞好文化下乡,重点编写贴近实际、贴近生活、贴近群众的优秀剧目,特别是反映新农村建设的剧目。创作更多反映人民主体地位和现实生活、群众喜闻乐见的优秀精神文化产品。将集中物力、人力、财力打造精品工程。以精品带团队,以精品打造名演员,以培养出影响全国的名演员带动戏剧院的发展,使菏泽戏曲之乡名扬全国。我们还将成立青年团,把菏泽的优秀剧目传承下去。目前的菏泽戏曲茶座,培养了大批戏曲观众。但也有待进一步规范,提升一个档次,让这一展示戏曲的平台得以更好更快地发展。菏泽大剧院建成后,以崭新的模式经营,如按小型剧场经营,以彩装的形式(目前的戏曲茶座只以清唱的形式演出折子戏),可演出折子戏、整台大戏。以灵活多样的形式,吸引更多的观众。”

中国戏剧家协会会员、山东梆子剧团主演宋秀敏说:“戏曲是文化事业的重要组成部分,戏曲事业前途一片光明。”

本报记者张红艳

《山东汉子》在济南演出

菏泽大剧院鸟瞰(效果图)