日期:[2015年11月21日]

-- 牡丹晚报 --

版次:[A4]

为农业插上科技的翅膀

牡丹晚报记者 冯 锴

习近平总书记曾说过“要给农业插上科技的翅膀”。东明县马头镇党委书记陈东明感慨,马头镇发展富硒事业,在试验富硒小麦种植过程中,一直都少不了科技支撑,否则也不可能取得初步成功。而牡

丹晚报记者在采访中发现,我市不少农产品已然插上了科技的翅膀。

科技助力富硒小麦

11月18日上午,一名小伙子蹲在东明县马头镇小康寺村一片绿油油的麦田内,手拿卷尺测量着什么,还不时拔出一些小麦,向东明县益康源食品有限公司总经理马国兴指出存在的问题。

这名小伙子叫张宾,他可不是普通人,是山东省农业科学院作物研究所的一名博士,同时也是“山东省农业科学院菏泽市东明县麦丰小麦种植博士工作站”的成员。当天,他专程从济南市赶到马头镇麦田里对小麦种植情况进行观察,并将土壤取回测验。

张宾向记者介绍,和东明结缘是在2011年。当年,马国兴正准备试验富硒小麦种植,前往山东省农科院咨询时,他认识了王法宏博士。从那时起,从小麦育种、播种到管理,双方就不断开展合作。2013年,王法宏、张宾等人组成的团队在东明县马头镇成立博士工作站,双方合作进一步加深。博士工作站在马头镇的麦田里展开科学实验,研究成果也被运用到小麦种植的各个环节。

“我们现在使用的‘两深一浅’轻简化栽培技术就是在博士工作站指导下进行的,不仅节省了种子,还提高了产量。”马国兴兴奋地说。他感慨,如果没有科技力量的支持,一亩小麦增收几百元,是他以前无论如何都想不到的。

这里的蔬果科技含量高

五彩西红柿、能赏能吃的蔬菜、富硒哈密瓜……这样的蔬果听上去是不是就很“高大上”?其实,这也是农产品傍上科技的成果。

位于菏泽开发区佃户屯办事处的高科技生态园内,走进绿展果蔬种植农民专业合作社的西红柿大棚,记者立即被各式各样的西红柿所吸引。与常见的西红柿不同的是,大棚内的西红柿有金黄色、黑色、绿色等多种颜色。

在五美采摘园的一个大棚内,一种在花盆内的蔬菜同样引人注意。绿展果蔬种植农民专业合作社社长黄平介绍,这种蔬菜叫做“冰菜”,可以将花盆悬挂于阳台内,长大后状如吊兰,叶子表层会有像冰一样的结晶,而且叶子可以食用。技术员赵卫东向记者介绍,这些稀奇的蔬果都是国外品种,本不适合在我市生长,但经过农业科研人员采取杂交等手段,培育出了适合中国生长的种子,所以我们有机会与这些蔬果近距离接触。

生态园内的蔬果生长十分茂盛,也给记者留下了很深的印象。“这还是与科学技术离不开……”赵卫东笑着解释,他们有两大“秘诀”,该生态园作为中国科学技术大学产学研项目硒谷功能农业科普示范基地,这里的作物都施用了富含硒元素的有机肥,不仅使果实中富含硒元素,还达到增产的目的。

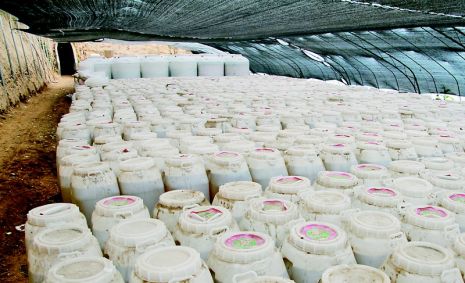

在另一个大棚内,摆放着数百只硕大的塑料桶,赵卫东称这里面就是他们的第二大“绝招”。原来,这里面都是用采摘园内品相不好或脱落的果实经过发酵制成的 “酵素”,它可做为蔬果的叶面肥喷施。“以前,那些蔬果往往只能当作垃圾处理掉,没想到经过这样的技术处理都成了宝贝!”赵卫东笑着说。

保质量还得靠高科技

走进牡丹区马岭岗镇寺西侯村的山东泽坤农业发展公司 “无公害农业生产基地”,在体验采摘快乐的同时,还不时被一些高科技吸引着。

与其他采摘园不同的是,不少果园门口都立着一块界碑。公司总经理侯盼领介绍,这些界碑并非随意安置。该公司主打“无公害蔬果”,与农户签约后,会通过GPS定位确定签约农户的种植范围,农户按照公司的要求进行种植。产品销售时还附有各自的二维码,消费者通过扫描二维码就可以知道所购买蔬果的详细产地。一旦产品出现问题,就可以很快追溯源头,以此为约束,从而保证产品达到“无公害”标准。

“我们既然敢称‘无公害’,就不怕客户随时抽检。”侯盼领满怀信心地说。原来,就在采摘园附近,这家公司就设有检验室,不光是客户,游客也可以随意在果园中采摘果实后,到实验室现场检测是否真正属于无公害产品。

记者注意到,检验室配有各种科研级仪器,不仅有能检测食品农药残留的仪器,还有检测土配方仪、紫外可见分光光度仪等仪器,用于检测土配方施肥等。侯盼领说,他们投入这么多高科技器材,不仅是要做自己的无公害产品,还希望以此使更多的农户认识到无公害生产的必要性,让更多的消费者提高安全意识,选择更健康更安全的农产品。

习近平总书记曾说过“要给农业插上科技的翅膀”。东明县马头镇党委书记陈东明感慨,马头镇发展富硒事业,在试验富硒小麦种植过程中,一直都少不了科技支撑,否则也不可能取得初步成功。而牡

丹晚报记者在采访中发现,我市不少农产品已然插上了科技的翅膀。

科技助力富硒小麦

11月18日上午,一名小伙子蹲在东明县马头镇小康寺村一片绿油油的麦田内,手拿卷尺测量着什么,还不时拔出一些小麦,向东明县益康源食品有限公司总经理马国兴指出存在的问题。

这名小伙子叫张宾,他可不是普通人,是山东省农业科学院作物研究所的一名博士,同时也是“山东省农业科学院菏泽市东明县麦丰小麦种植博士工作站”的成员。当天,他专程从济南市赶到马头镇麦田里对小麦种植情况进行观察,并将土壤取回测验。

张宾向记者介绍,和东明结缘是在2011年。当年,马国兴正准备试验富硒小麦种植,前往山东省农科院咨询时,他认识了王法宏博士。从那时起,从小麦育种、播种到管理,双方就不断开展合作。2013年,王法宏、张宾等人组成的团队在东明县马头镇成立博士工作站,双方合作进一步加深。博士工作站在马头镇的麦田里展开科学实验,研究成果也被运用到小麦种植的各个环节。

“我们现在使用的‘两深一浅’轻简化栽培技术就是在博士工作站指导下进行的,不仅节省了种子,还提高了产量。”马国兴兴奋地说。他感慨,如果没有科技力量的支持,一亩小麦增收几百元,是他以前无论如何都想不到的。

这里的蔬果科技含量高

五彩西红柿、能赏能吃的蔬菜、富硒哈密瓜……这样的蔬果听上去是不是就很“高大上”?其实,这也是农产品傍上科技的成果。

位于菏泽开发区佃户屯办事处的高科技生态园内,走进绿展果蔬种植农民专业合作社的西红柿大棚,记者立即被各式各样的西红柿所吸引。与常见的西红柿不同的是,大棚内的西红柿有金黄色、黑色、绿色等多种颜色。

在五美采摘园的一个大棚内,一种在花盆内的蔬菜同样引人注意。绿展果蔬种植农民专业合作社社长黄平介绍,这种蔬菜叫做“冰菜”,可以将花盆悬挂于阳台内,长大后状如吊兰,叶子表层会有像冰一样的结晶,而且叶子可以食用。技术员赵卫东向记者介绍,这些稀奇的蔬果都是国外品种,本不适合在我市生长,但经过农业科研人员采取杂交等手段,培育出了适合中国生长的种子,所以我们有机会与这些蔬果近距离接触。

生态园内的蔬果生长十分茂盛,也给记者留下了很深的印象。“这还是与科学技术离不开……”赵卫东笑着解释,他们有两大“秘诀”,该生态园作为中国科学技术大学产学研项目硒谷功能农业科普示范基地,这里的作物都施用了富含硒元素的有机肥,不仅使果实中富含硒元素,还达到增产的目的。

在另一个大棚内,摆放着数百只硕大的塑料桶,赵卫东称这里面就是他们的第二大“绝招”。原来,这里面都是用采摘园内品相不好或脱落的果实经过发酵制成的 “酵素”,它可做为蔬果的叶面肥喷施。“以前,那些蔬果往往只能当作垃圾处理掉,没想到经过这样的技术处理都成了宝贝!”赵卫东笑着说。

保质量还得靠高科技

走进牡丹区马岭岗镇寺西侯村的山东泽坤农业发展公司 “无公害农业生产基地”,在体验采摘快乐的同时,还不时被一些高科技吸引着。

与其他采摘园不同的是,不少果园门口都立着一块界碑。公司总经理侯盼领介绍,这些界碑并非随意安置。该公司主打“无公害蔬果”,与农户签约后,会通过GPS定位确定签约农户的种植范围,农户按照公司的要求进行种植。产品销售时还附有各自的二维码,消费者通过扫描二维码就可以知道所购买蔬果的详细产地。一旦产品出现问题,就可以很快追溯源头,以此为约束,从而保证产品达到“无公害”标准。

“我们既然敢称‘无公害’,就不怕客户随时抽检。”侯盼领满怀信心地说。原来,就在采摘园附近,这家公司就设有检验室,不光是客户,游客也可以随意在果园中采摘果实后,到实验室现场检测是否真正属于无公害产品。

记者注意到,检验室配有各种科研级仪器,不仅有能检测食品农药残留的仪器,还有检测土配方仪、紫外可见分光光度仪等仪器,用于检测土配方施肥等。侯盼领说,他们投入这么多高科技器材,不仅是要做自己的无公害产品,还希望以此使更多的农户认识到无公害生产的必要性,让更多的消费者提高安全意识,选择更健康更安全的农产品。