日期:[2016年07月02日]

-- 牡丹晚报 --

版次:[A5]

“红三村”:鲁西南抗日大本营

牡丹晚报记者 姜培军

在全民抗战的历史大潮中,菏泽人民在党组织的领导下,与日本侵略者进行了艰苦卓绝的斗争。抗战时期,曹县韩集镇“红三村”是鲁西南的大本营、“小延安”。发生在这里的“红三村”保卫战,是抗日战争时期中国共产党领导下军民联合抗击日寇的典范。在民族危亡时,当地军民同仇敌忾,奋勇杀敌,筑起一道保家卫国的钢铁长城。历史无言,精神不朽。

安陵堌堆埋忠骨

从曹县韩集镇孙庄村向西北行约500米,就可以看到一大片建筑群,这里便是安陵堌堆遗址、鲁西南烈士陵园所在地。7月1日,记者奔赴曹县,探访这处历史文化与红色文化双重遗产。

今年恰逢建党95周年,不时有前来瞻仰烈士英灵的市民进进出出。鲁西南烈士陵园大门造型古朴典雅,步入陵园,两侧树木葱茏,鸟儿鸣声上下。走进烈士陵园,首先映入眼帘的便是“鲁西南革命英雄纪念碑”,巍峨壮观。其后便是陵园主体建筑——鲁西南革命纪念馆,缓步其中,中国共产党在鲁西南地区带领人民进行革命斗争的发展历程,如同连绵不绝的画卷展现在记者眼前。

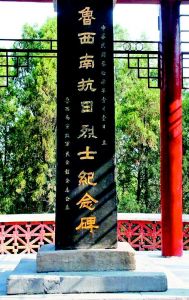

纪念馆的后侧是鲁西南抗日烈士纪念塔,塔建在安陵堌堆顶部,周围翠柏环绕,宏伟壮观,右侧便是朱程、刘齐滨、袁复荣、周柱安、王雪静、魏克仁、向奉之等著名烈士墓区,9块卧碑镌刻着26位烈士的传略和悼念诗文。几名学生正在老师的带领下参观瞻仰,这里是对孩子们进行爱国主义教育的好地方。

站在鲁西南抗日烈士纪念塔下,记者向四周眺望,一座座坟茔安卧在苍松翠柏中。“这些坟墓里埋葬的,都是‘9·27’王厂战斗、三村保卫战和后来的大杨湖战斗中牺牲的烈士。”陵园工作人员介绍。据他介绍,抗日战争时期,安陵堌堆下面的地道与“红三村”相连。1943年9月27日,在曹县西南地区王厂反“扫荡”作战中,为掩护主力突围,八路军高级指挥员朱程和30多位战士壮烈牺牲。1945年,冀鲁豫第十专署为纪念这些为国捐躯的烈士,在安陵堌堆之上建立了鲁西南革命烈士陵园。史料记载,烈士陵园落成时,鲁西南地区各界群众共有万余人参加典礼。

鲁西南烈士陵园除葬有“9·27”王厂战斗、三村保卫战等抗日战争死难烈士外,又陆续接纳了解放战争、抗美援朝战争和对越自卫反击战中为国捐躯的烈士。

军民鲜血捍卫“红三村”

在鲁西南烈士陵园南面,就是菏泽革命史上赫赫有名的“红三村”。韩集镇刘岗、曹楼、伊庄,三个村庄相距不过两三里,成品字形排列。抗日战争时期,中共鲁西南地委,鲁西南专署、军分区及曹县县委、县政府均在此办公,是鲁西南抗日根据地首府,当时有鲁西南“小延安”之称。日伪十分忌恨这里,在作战地图上用红笔将三个村庄圈在一起,写上一个大大的“赤”字。在以后的斗争岁月里,“红三村”这个名字越叫越响亮,逐步成了曹县乃至整个鲁西南革命根据地的象征。

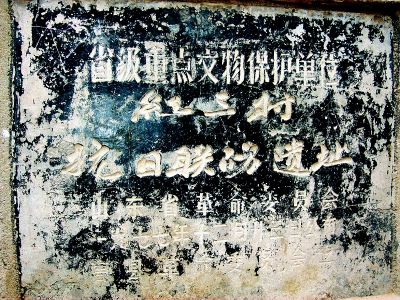

记者在刘岗村采访时,看到一块刻有“红三村抗日联防遗址”的纪念碑,虽岁月流逝,但字迹依然清晰。距离纪念碑不远,有一座破旧低矮的老式建筑,这里是当年抗日根据地的指挥部。让我们把目光投向70多年前。

1940年8月,我主力部队返回黄河以北,参加讨伐顽军的战役。鲁西南抗日根据地仅剩兵力不足300人,各路顽军七八千人,分路向我根据地“蚕食”。同时,鲁西南抗日根据地与冀鲁豫区党委中断联系,加剧了根据地的困难。鲁西南地委为誓死保卫根据地,尽可能将敌人阻于根据地边沿,设了三道防线。由于敌我力量悬殊,至当年10月根据地只剩刘岗、曹楼、伊庄等三个村庄,从此开始了著名的“三村斗争”。

面对各路顽军的四面围困,鲁西南地委和曹县县委紧紧依靠根据地军民,众志成城,将“三村”建成了坚不可摧的堡垒。1940年11月下旬,顽军向“三村”进攻,我守村军民以寨墙做掩护,用土枪、土炮、滚木、礌石等各种武器顽强反击,三村的男女老少也手持大刀、长矛、棍棒等前来助战。顽军惊慌失措,逃回韩集。“三村”军民依靠自己的力量战胜了顽军的进攻,大大鼓舞了斗志,坚定了固守 “三村”的信心和决心。当年12月底,我主力部队返回,连续发起战斗,一举击退各路顽军,“三村保卫战”胜利结束。

“三村保卫战”的胜利,不仅创造了平原地区坚守根据地的范例,也为曹县抗日根据地的巩固及鲁西南抗日根据地的建立创造了极为有利的条件。中共冀鲁豫党委、八路军第二纵队、冀鲁豫军区对鲁西南坚守“三村”的斗争给予很高评价,写出报告,上报中央。军区政委苏振华在边区高干会议上做了 《鲁西南三个村庄是怎样坚持下来的》讲话,作为反封锁、反“蚕食”斗争的一个典型范例,在全边区推广。

在祖辈、父辈代代相传中,几乎每位“红三村”村民都能讲上几段曾经发生在这里的战斗故事,而讲起这段历史时眉宇间总是充满自豪和骄傲。

英雄事迹70年难忘

2013年春天,曹县韩集镇刘岗村三位已届耄耋之年的农民,联名给菏泽日报写了一封信,要求给70年前冀鲁豫边区一位叫秦兴体的八路军立一座碑,言辞朴实恳切:“我们是参加过抗日战争的老兵,我们心中的英雄——秦兴体的事迹,不能发扬光大,不能给这样的英雄树碑立传,这种精神不能弘扬,我们觉得愧对英烈,愧对历史……这是我们人生暮年最后的牵挂,办好这件,我们可以无憾瞑目了……”

70年过去,三位耄耋老人为什么对这名叫秦兴体的八路军如此难以忘怀?

抗日战争时期,鲁西南大地涌现出许多可歌可泣的抗日故事。曹县著名的“红三村”因屡攻不克,被日寇恨之入骨。据了解,1943年,日寇攻破“红三村”,对村民和武装抗日力量血腥镇压,制造了著名的“水牢惨案”。当时,25岁的秦兴体任五分区根据地供给部保管股股长。获悉日寇扫荡的消息后,他将边区货币、缝纫机、棉花和布匹等物资就地掩埋妥当,却错过了撤退时机,被抓进水牢。水牢里,为保护秦兴体,村民把他挡在人墙后。“日本鬼子施暴时,我和父亲紧紧地抓住他的手,怕他冲上去。”幸存者刘效民回忆道,他当时感到秦兴体的肌肉越来越紧绷,最后还是没能拦住他。“我是共产党,不要折磨乡亲们了!”秦兴体挤出村民的保护圈,大义凛然地站到日寇面前。

为让秦兴体说出隐藏的军用物资,日寇先利诱他,利诱不成,恼羞成怒地施以酷刑。据村民们回忆,日本鬼子把秦兴体绑在刑床上,用皮鞭抽打,还往他身上滴洒硫酸,他疼得昏了过去,日本鬼子往他头上泼了一盆冷水。苏醒过来的秦兴体被放下来后,大声说:“中国人民是有骨气的,抗战一定会取得胜利!血债终要血来偿……”气急败坏的日寇连忙把秦兴体拖下来,并残忍地用长钉把他钉在木板上。秦兴体虽然受尽折磨,仍大骂日寇不止。为堵住他的嘴,日寇用匕首割下他身上的肉,塞进他嘴里,还把门板倒过来,生火炙烤,边烤边割他的肉。秦兴体壮烈牺牲。

据了解,抗战时期,“红三村”的百姓无一参加伪军,无一当汉奸和叛徒,坚持与日伪军浴血奋战八年。

红三村,鲁西南不倒的丰碑。

在全民抗战的历史大潮中,菏泽人民在党组织的领导下,与日本侵略者进行了艰苦卓绝的斗争。抗战时期,曹县韩集镇“红三村”是鲁西南的大本营、“小延安”。发生在这里的“红三村”保卫战,是抗日战争时期中国共产党领导下军民联合抗击日寇的典范。在民族危亡时,当地军民同仇敌忾,奋勇杀敌,筑起一道保家卫国的钢铁长城。历史无言,精神不朽。

安陵堌堆埋忠骨

从曹县韩集镇孙庄村向西北行约500米,就可以看到一大片建筑群,这里便是安陵堌堆遗址、鲁西南烈士陵园所在地。7月1日,记者奔赴曹县,探访这处历史文化与红色文化双重遗产。

今年恰逢建党95周年,不时有前来瞻仰烈士英灵的市民进进出出。鲁西南烈士陵园大门造型古朴典雅,步入陵园,两侧树木葱茏,鸟儿鸣声上下。走进烈士陵园,首先映入眼帘的便是“鲁西南革命英雄纪念碑”,巍峨壮观。其后便是陵园主体建筑——鲁西南革命纪念馆,缓步其中,中国共产党在鲁西南地区带领人民进行革命斗争的发展历程,如同连绵不绝的画卷展现在记者眼前。

纪念馆的后侧是鲁西南抗日烈士纪念塔,塔建在安陵堌堆顶部,周围翠柏环绕,宏伟壮观,右侧便是朱程、刘齐滨、袁复荣、周柱安、王雪静、魏克仁、向奉之等著名烈士墓区,9块卧碑镌刻着26位烈士的传略和悼念诗文。几名学生正在老师的带领下参观瞻仰,这里是对孩子们进行爱国主义教育的好地方。

站在鲁西南抗日烈士纪念塔下,记者向四周眺望,一座座坟茔安卧在苍松翠柏中。“这些坟墓里埋葬的,都是‘9·27’王厂战斗、三村保卫战和后来的大杨湖战斗中牺牲的烈士。”陵园工作人员介绍。据他介绍,抗日战争时期,安陵堌堆下面的地道与“红三村”相连。1943年9月27日,在曹县西南地区王厂反“扫荡”作战中,为掩护主力突围,八路军高级指挥员朱程和30多位战士壮烈牺牲。1945年,冀鲁豫第十专署为纪念这些为国捐躯的烈士,在安陵堌堆之上建立了鲁西南革命烈士陵园。史料记载,烈士陵园落成时,鲁西南地区各界群众共有万余人参加典礼。

鲁西南烈士陵园除葬有“9·27”王厂战斗、三村保卫战等抗日战争死难烈士外,又陆续接纳了解放战争、抗美援朝战争和对越自卫反击战中为国捐躯的烈士。

军民鲜血捍卫“红三村”

在鲁西南烈士陵园南面,就是菏泽革命史上赫赫有名的“红三村”。韩集镇刘岗、曹楼、伊庄,三个村庄相距不过两三里,成品字形排列。抗日战争时期,中共鲁西南地委,鲁西南专署、军分区及曹县县委、县政府均在此办公,是鲁西南抗日根据地首府,当时有鲁西南“小延安”之称。日伪十分忌恨这里,在作战地图上用红笔将三个村庄圈在一起,写上一个大大的“赤”字。在以后的斗争岁月里,“红三村”这个名字越叫越响亮,逐步成了曹县乃至整个鲁西南革命根据地的象征。

记者在刘岗村采访时,看到一块刻有“红三村抗日联防遗址”的纪念碑,虽岁月流逝,但字迹依然清晰。距离纪念碑不远,有一座破旧低矮的老式建筑,这里是当年抗日根据地的指挥部。让我们把目光投向70多年前。

1940年8月,我主力部队返回黄河以北,参加讨伐顽军的战役。鲁西南抗日根据地仅剩兵力不足300人,各路顽军七八千人,分路向我根据地“蚕食”。同时,鲁西南抗日根据地与冀鲁豫区党委中断联系,加剧了根据地的困难。鲁西南地委为誓死保卫根据地,尽可能将敌人阻于根据地边沿,设了三道防线。由于敌我力量悬殊,至当年10月根据地只剩刘岗、曹楼、伊庄等三个村庄,从此开始了著名的“三村斗争”。

面对各路顽军的四面围困,鲁西南地委和曹县县委紧紧依靠根据地军民,众志成城,将“三村”建成了坚不可摧的堡垒。1940年11月下旬,顽军向“三村”进攻,我守村军民以寨墙做掩护,用土枪、土炮、滚木、礌石等各种武器顽强反击,三村的男女老少也手持大刀、长矛、棍棒等前来助战。顽军惊慌失措,逃回韩集。“三村”军民依靠自己的力量战胜了顽军的进攻,大大鼓舞了斗志,坚定了固守 “三村”的信心和决心。当年12月底,我主力部队返回,连续发起战斗,一举击退各路顽军,“三村保卫战”胜利结束。

“三村保卫战”的胜利,不仅创造了平原地区坚守根据地的范例,也为曹县抗日根据地的巩固及鲁西南抗日根据地的建立创造了极为有利的条件。中共冀鲁豫党委、八路军第二纵队、冀鲁豫军区对鲁西南坚守“三村”的斗争给予很高评价,写出报告,上报中央。军区政委苏振华在边区高干会议上做了 《鲁西南三个村庄是怎样坚持下来的》讲话,作为反封锁、反“蚕食”斗争的一个典型范例,在全边区推广。

在祖辈、父辈代代相传中,几乎每位“红三村”村民都能讲上几段曾经发生在这里的战斗故事,而讲起这段历史时眉宇间总是充满自豪和骄傲。

英雄事迹70年难忘

2013年春天,曹县韩集镇刘岗村三位已届耄耋之年的农民,联名给菏泽日报写了一封信,要求给70年前冀鲁豫边区一位叫秦兴体的八路军立一座碑,言辞朴实恳切:“我们是参加过抗日战争的老兵,我们心中的英雄——秦兴体的事迹,不能发扬光大,不能给这样的英雄树碑立传,这种精神不能弘扬,我们觉得愧对英烈,愧对历史……这是我们人生暮年最后的牵挂,办好这件,我们可以无憾瞑目了……”

70年过去,三位耄耋老人为什么对这名叫秦兴体的八路军如此难以忘怀?

抗日战争时期,鲁西南大地涌现出许多可歌可泣的抗日故事。曹县著名的“红三村”因屡攻不克,被日寇恨之入骨。据了解,1943年,日寇攻破“红三村”,对村民和武装抗日力量血腥镇压,制造了著名的“水牢惨案”。当时,25岁的秦兴体任五分区根据地供给部保管股股长。获悉日寇扫荡的消息后,他将边区货币、缝纫机、棉花和布匹等物资就地掩埋妥当,却错过了撤退时机,被抓进水牢。水牢里,为保护秦兴体,村民把他挡在人墙后。“日本鬼子施暴时,我和父亲紧紧地抓住他的手,怕他冲上去。”幸存者刘效民回忆道,他当时感到秦兴体的肌肉越来越紧绷,最后还是没能拦住他。“我是共产党,不要折磨乡亲们了!”秦兴体挤出村民的保护圈,大义凛然地站到日寇面前。

为让秦兴体说出隐藏的军用物资,日寇先利诱他,利诱不成,恼羞成怒地施以酷刑。据村民们回忆,日本鬼子把秦兴体绑在刑床上,用皮鞭抽打,还往他身上滴洒硫酸,他疼得昏了过去,日本鬼子往他头上泼了一盆冷水。苏醒过来的秦兴体被放下来后,大声说:“中国人民是有骨气的,抗战一定会取得胜利!血债终要血来偿……”气急败坏的日寇连忙把秦兴体拖下来,并残忍地用长钉把他钉在木板上。秦兴体虽然受尽折磨,仍大骂日寇不止。为堵住他的嘴,日寇用匕首割下他身上的肉,塞进他嘴里,还把门板倒过来,生火炙烤,边烤边割他的肉。秦兴体壮烈牺牲。

据了解,抗战时期,“红三村”的百姓无一参加伪军,无一当汉奸和叛徒,坚持与日伪军浴血奋战八年。

红三村,鲁西南不倒的丰碑。