日期:[2017年07月07日]

-- 牡丹晚报 --

版次:[A12]

难忘的下乡插队往事

□牡丹晚报全媒体记者 孟 欣

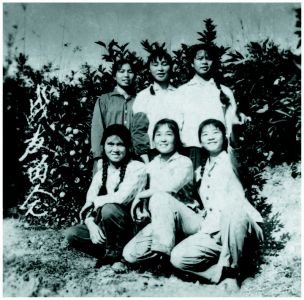

今年68岁的李爱荣是鄄城县人,虽已是花甲之年,但身体十分硬朗,前几天她还特地去了一趟理发店,将满头银发染黑,因为她即将和一群老友相聚,想让自己显得更精神点。李爱荣的这些老友都是当年她下乡插队时认识的,回忆起那段时光,她常用“忆苦思甜”这个词来形容。

上世纪六十年代,下乡插队生活条件比较艰苦,每个月能吃上一顿肉就是最幸福的事,但李爱荣和伙伴们仍旧感到充实而快乐。如今,那一代年轻人都已白发苍苍,但多年不变的是大家那颗年轻的心。目前,李爱荣和几个老友凑钱,准备将各自的插队往事记录下来,集结成册出书,以此方式提醒现在的年轻人倍加珍惜眼前的生活,不忘老一辈的艰辛奋斗精神。

李爱荣永远记得下乡插队那天,那是1965年3月6日,16岁的她和同学们一起搭上了前往临沂的火车,成为某山区公社的一员。刚到临沂时,李爱荣感觉一切都是新鲜的,做任何事都充满了热情。“虽然离开家乡有点失落,但是想到能为国家做贡献了,就特别自豪,心里就像有团火,干劲十足。”李爱荣回忆说。但她很快就体验到了山区生活条件的艰苦。因每月工资只有6元钱,她将6元钱分成两份,其中5元用来购买粗面、油盐醋等,剩下的1元则用来买肥皂等生活用品。每个月开销捉襟见肘,让当年还是未成年的李爱荣有些吃不消,可她一再告诉自己要咬牙忍着。

李爱荣的母亲是一名中学老师,不忍心女儿受苦,几乎每隔一个月都会省吃俭用给她寄去5元钱。“那时候还小,嘴巴馋得很,有了5块钱就能 ‘奢侈’一把,买点肉吃。”李爱荣说,每当她收到家里寄来的5元钱时,会马上跑去买1斤猪肉,然后与宿舍的小伙伴们分享。有时难得回一趟家,她还会从家里带来红薯干和萝卜干,大方地分给大家。吃饱喝足,大家就聚在一起唱歌、做游戏……每每回忆起下乡插队的生活,李爱荣的脸上总会露出开心的笑容。

李爱荣介绍,每月6元的工资,总是捉襟见肘。有一次,公社里只剩下半斤粗面和红薯干,大家便将粗面和红薯粉混合在一起,撒上点盐蒸成饼子吃,结果还是不够吃。为了改善伙食,几个知青商量后决定自力更生,开荒种菜。每次摘菜只摘最老的来吃,留下最嫩的蔬菜拿到市场上去卖,卖的钱全部用来每月买一次猪肉改善伙食。

为了让菜地里的蔬菜有足够的肥料,李爱荣和伙伴们每天早上都要轮流去挑粪,还要赶在其他生产队前头抢占 “货源”。待到把好不容易挑来的粪肥撒下地,又一波绿油油的蔬菜长起来,大家就知道加餐的时候又快到了,这是大家最开心的时候。“所谓加餐就是一份青菜加一份肉,但我们吃得别提多开心了,那种美味是任何佳肴也比不上的。”李爱荣说。

在公社工作2年后,李爱荣由于表现出色,被选为生产队副队长。“真没想到大家会推选我,但结果出来后我想都没想就应承了下来,做队长一点都不害怕,因为我知道做队长的秘诀——以身作则。”有一次,大家一起到山坡上的果树园里劳动,快下晌时,还有部分活没干完,这时队长发现肥料没了,让队员回山坡下队里仓库搬,可是大家又累又渴,都有点想推脱的意思。李爱荣看在眼里,主动提出自己和另外两名身材高大的男队员回去搬。在李爱荣的带动之下,两位男队员鼓起干劲,一起把活干完了。

在生活中,李爱荣也是尽量照顾每一个队员。当时,队里有一名女队员特立独行,说话办事也总是得罪人,大家都不愿意和她来往。有一次,她急性肠胃炎发作,几天不能吃一点东西,队长让她去医院治疗,但大家都不愿意陪同。李爱荣便主动推掉去县里参加劳模表彰大会的机会,陪她去了医院,并照顾她一直到出院。李爱荣觉得,正是自己这种爽朗的作风交到了许多好朋友。每年老友聚会时,只要一提起当年的那些事,大家都会对她竖起大拇指。

李爱荣在临沂山区某公社待了5年时间,21岁时,她被调到县城机械制造工厂工作,再后来就回到了菏泽。在此期间,她陆陆续续和插队的伙伴们有过一些联系,直到后来大家都用上了手机,这才促成了每年的老友聚会。当年一起插队的老朋友如今都已经成了爷爷奶奶,大家回忆起那段时光总是历历在目。

为了记录下乡插队生活,今年年初,在李爱荣的号召下,当年插队的伙伴们一起凑钱,准备出一本记录公社插队生活的书,目前已经征集了包括李爱荣在内的23位当年插队知青的手稿。每当李爱荣阅读伙伴们寄来的文稿时,那一幕幕插队画面仿佛穿越了时空,再次呈现在她的眼前。

李爱荣把文稿里的故事与家人分享,没想到孩子们读后都很有感触。“他们很感叹我们当时生活的艰苦。”李爱荣说,让年轻人了解老一辈人的奋斗历程,才能更好地珍惜当下的生活。

为凝聚亲情和乡音,本报推出家史栏目,挖掘记录一个个家庭传承发展的故事。读者可以通过口述或者投稿的形式参与,抒写家族历史,也可讲述家庭趣事,期待您的参与。

参 与 热 线 :

15275057066

投 稿 邮 箱 :

77326750@qq.com。

今年68岁的李爱荣是鄄城县人,虽已是花甲之年,但身体十分硬朗,前几天她还特地去了一趟理发店,将满头银发染黑,因为她即将和一群老友相聚,想让自己显得更精神点。李爱荣的这些老友都是当年她下乡插队时认识的,回忆起那段时光,她常用“忆苦思甜”这个词来形容。

上世纪六十年代,下乡插队生活条件比较艰苦,每个月能吃上一顿肉就是最幸福的事,但李爱荣和伙伴们仍旧感到充实而快乐。如今,那一代年轻人都已白发苍苍,但多年不变的是大家那颗年轻的心。目前,李爱荣和几个老友凑钱,准备将各自的插队往事记录下来,集结成册出书,以此方式提醒现在的年轻人倍加珍惜眼前的生活,不忘老一辈的艰辛奋斗精神。

李爱荣永远记得下乡插队那天,那是1965年3月6日,16岁的她和同学们一起搭上了前往临沂的火车,成为某山区公社的一员。刚到临沂时,李爱荣感觉一切都是新鲜的,做任何事都充满了热情。“虽然离开家乡有点失落,但是想到能为国家做贡献了,就特别自豪,心里就像有团火,干劲十足。”李爱荣回忆说。但她很快就体验到了山区生活条件的艰苦。因每月工资只有6元钱,她将6元钱分成两份,其中5元用来购买粗面、油盐醋等,剩下的1元则用来买肥皂等生活用品。每个月开销捉襟见肘,让当年还是未成年的李爱荣有些吃不消,可她一再告诉自己要咬牙忍着。

李爱荣的母亲是一名中学老师,不忍心女儿受苦,几乎每隔一个月都会省吃俭用给她寄去5元钱。“那时候还小,嘴巴馋得很,有了5块钱就能 ‘奢侈’一把,买点肉吃。”李爱荣说,每当她收到家里寄来的5元钱时,会马上跑去买1斤猪肉,然后与宿舍的小伙伴们分享。有时难得回一趟家,她还会从家里带来红薯干和萝卜干,大方地分给大家。吃饱喝足,大家就聚在一起唱歌、做游戏……每每回忆起下乡插队的生活,李爱荣的脸上总会露出开心的笑容。

李爱荣介绍,每月6元的工资,总是捉襟见肘。有一次,公社里只剩下半斤粗面和红薯干,大家便将粗面和红薯粉混合在一起,撒上点盐蒸成饼子吃,结果还是不够吃。为了改善伙食,几个知青商量后决定自力更生,开荒种菜。每次摘菜只摘最老的来吃,留下最嫩的蔬菜拿到市场上去卖,卖的钱全部用来每月买一次猪肉改善伙食。

为了让菜地里的蔬菜有足够的肥料,李爱荣和伙伴们每天早上都要轮流去挑粪,还要赶在其他生产队前头抢占 “货源”。待到把好不容易挑来的粪肥撒下地,又一波绿油油的蔬菜长起来,大家就知道加餐的时候又快到了,这是大家最开心的时候。“所谓加餐就是一份青菜加一份肉,但我们吃得别提多开心了,那种美味是任何佳肴也比不上的。”李爱荣说。

在公社工作2年后,李爱荣由于表现出色,被选为生产队副队长。“真没想到大家会推选我,但结果出来后我想都没想就应承了下来,做队长一点都不害怕,因为我知道做队长的秘诀——以身作则。”有一次,大家一起到山坡上的果树园里劳动,快下晌时,还有部分活没干完,这时队长发现肥料没了,让队员回山坡下队里仓库搬,可是大家又累又渴,都有点想推脱的意思。李爱荣看在眼里,主动提出自己和另外两名身材高大的男队员回去搬。在李爱荣的带动之下,两位男队员鼓起干劲,一起把活干完了。

在生活中,李爱荣也是尽量照顾每一个队员。当时,队里有一名女队员特立独行,说话办事也总是得罪人,大家都不愿意和她来往。有一次,她急性肠胃炎发作,几天不能吃一点东西,队长让她去医院治疗,但大家都不愿意陪同。李爱荣便主动推掉去县里参加劳模表彰大会的机会,陪她去了医院,并照顾她一直到出院。李爱荣觉得,正是自己这种爽朗的作风交到了许多好朋友。每年老友聚会时,只要一提起当年的那些事,大家都会对她竖起大拇指。

李爱荣在临沂山区某公社待了5年时间,21岁时,她被调到县城机械制造工厂工作,再后来就回到了菏泽。在此期间,她陆陆续续和插队的伙伴们有过一些联系,直到后来大家都用上了手机,这才促成了每年的老友聚会。当年一起插队的老朋友如今都已经成了爷爷奶奶,大家回忆起那段时光总是历历在目。

为了记录下乡插队生活,今年年初,在李爱荣的号召下,当年插队的伙伴们一起凑钱,准备出一本记录公社插队生活的书,目前已经征集了包括李爱荣在内的23位当年插队知青的手稿。每当李爱荣阅读伙伴们寄来的文稿时,那一幕幕插队画面仿佛穿越了时空,再次呈现在她的眼前。

李爱荣把文稿里的故事与家人分享,没想到孩子们读后都很有感触。“他们很感叹我们当时生活的艰苦。”李爱荣说,让年轻人了解老一辈人的奋斗历程,才能更好地珍惜当下的生活。

为凝聚亲情和乡音,本报推出家史栏目,挖掘记录一个个家庭传承发展的故事。读者可以通过口述或者投稿的形式参与,抒写家族历史,也可讲述家庭趣事,期待您的参与。

参 与 热 线 :

15275057066

投 稿 邮 箱 :

77326750@qq.com。