日期:[2019年10月16日]

-- 牡丹晚报 --

版次:[A8]

千余件民俗展品 展现时代变迁

□牡丹晚报全媒体记者 淑娅 艳粉

日前,由定陶区博物馆、定陶区收藏家协会联合举办的以“抚今追昔,忆苦思甜”为主题的新中国发展历程文献民俗收藏展,在定陶区文化中心一楼博物馆临时展厅隆重开展。本次展会按照历史发展脉络,分为解放前、解放初、新时期等五个片区。集中展览了千余件民俗物品、文献资料等历史遗存,对新中国成立前后百年间发生的巨大变化,进行了回顾、展示。10月15日,牡丹晚报全媒体记者前往定陶区文化中心博物馆一览民俗展品的魅力。

民俗展品独具特色,展示特色民俗文化

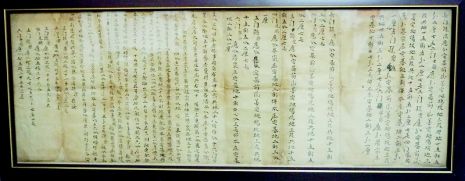

在定陶区收藏家协会名誉主席叶宏的带领下,牡丹晚报全媒体记者参观了整个民俗展览。在300多平方米的展厅里,外侧摆放着老木耧、拖车、铡刀、小推车、橱柜等生产生活用品;内侧展柜里展示的展品则更加多样,主要包括书刊票证、文献资料等。

叶宏说,这里的每一件展品都独具特色,它们用自己独特的魅力,展示着特色民俗文化。“很多中老年妇女在纺车、织布机前驻足观看,回想起当年自己纺花织布的场景,感触良多,湿了眼眶。”叶宏说,当时生产力比较落后,衣服全部由妇女手工制作。棉花是衣服的主要原料,把棉花变为衣服是一个非常繁琐又复杂的过程。妇女们先将棉花籽剔除,然后用特有的工具将棉花弹蓬松,接着用纺车将棉花纺成线,再用织布机织成布,最后做成衣服。那时候要熬夜纺花织布,因此很多妇女失去了上学的机会。

通过这次民俗展览,市民可以更好地了解解放前及新中国成立后这一段时期里,普通百姓的衣食住行,唤起人们对往昔艰苦岁月的回忆,从而更加珍惜今日来之不易的幸福生活;能让青少年学生增长知识,进一步了解党史以及新中国发展历程,为祖国日新月异的变化而感到自豪。

参观者络绎不绝,感慨良多

在采访的过程中,记者观察到有不少市民前来参观,他们认真研究着每一件展品。特意赶来参观展览的一位老教师对定陶区收藏家协会的值班人员说:“展览的物品虽然是一些老东西,但它们都是传统文化的载体!你们立了大功,保留了这么丰富的鲁西南记忆;不仅能让我们这些中老年人回想起过去生活的困苦、深感今天生活的幸福,更能让年轻人了解新中国的发展历程,增强对党缔造新中国、带领人民走向富强的具体认识。”

在民俗展览的留言簿上,参观者更是好评如潮。“展厅虽小,但展出的民俗藏品非常丰富,简直是过去民间生活的缩影。把这些藏品与现在的物品进行对比,可以看出祖国发展变化之大,我发自内心地为祖国取得的辉煌成就而感到自豪。”今年82岁的退休人员祝令才前来观看民俗展览后,写下了自己的感受。

“本次展览汇集了定陶民俗文物,展现了中国近百年的巨大变化。以史为镜可以知兴替。希望更多人走进博物馆,关注历史、关注文物,让文物真正‘活’起来,为人民的美好生活提供更多精神食粮。”南京博物馆的高先生参观后如此写道。

据叶宏介绍,国庆节期间,上自年逾九旬的老人、下到学龄前儿童都前来参观,还有很多从外地赶回来的探亲者纷纷走进展厅接受民俗文化的洗礼,感受家乡的历史变迁。还有的市民将家里的藏品带来参与到展览中。

希望得到更多人的支持

叶宏介绍,9月初,定陶区收藏家协会的会员就开始商谈举办一个民俗展览,为新中国成立70周年献礼。可是要办好展览并不容易,从藏品征集到整理挑选,从搬运装裱到分类摆放,从标签填写到图版编排,这其中有大量的工作要做。但是为了办好展览,定陶区收藏家协会迎难而上,在广大会员及收藏爱好者的支持下,征集到了大量的民俗用品、文献资料,并围绕庆祝新中国成立70周年、回顾新中国发展历程这一展览主题,科学策划、缜密编排,加班加点地进行布展,使得本次展览取得十分理想的效果。

叶宏说,定陶区收藏家协会成立于2012年,目前有50多名成员,协会参与组织过多次展览,藏品涉及陶瓷、老物件、玉器、文献资料等,这次与定陶区博物馆联合举办的新中国发展历程文献民俗收藏展是参与人数最多、影响最大的一次。以后,他们会不断的举办有意义的展览,希望更多的人能够参与进来,共同举办出更具有影响力的展览。

日前,由定陶区博物馆、定陶区收藏家协会联合举办的以“抚今追昔,忆苦思甜”为主题的新中国发展历程文献民俗收藏展,在定陶区文化中心一楼博物馆临时展厅隆重开展。本次展会按照历史发展脉络,分为解放前、解放初、新时期等五个片区。集中展览了千余件民俗物品、文献资料等历史遗存,对新中国成立前后百年间发生的巨大变化,进行了回顾、展示。10月15日,牡丹晚报全媒体记者前往定陶区文化中心博物馆一览民俗展品的魅力。

民俗展品独具特色,展示特色民俗文化

在定陶区收藏家协会名誉主席叶宏的带领下,牡丹晚报全媒体记者参观了整个民俗展览。在300多平方米的展厅里,外侧摆放着老木耧、拖车、铡刀、小推车、橱柜等生产生活用品;内侧展柜里展示的展品则更加多样,主要包括书刊票证、文献资料等。

叶宏说,这里的每一件展品都独具特色,它们用自己独特的魅力,展示着特色民俗文化。“很多中老年妇女在纺车、织布机前驻足观看,回想起当年自己纺花织布的场景,感触良多,湿了眼眶。”叶宏说,当时生产力比较落后,衣服全部由妇女手工制作。棉花是衣服的主要原料,把棉花变为衣服是一个非常繁琐又复杂的过程。妇女们先将棉花籽剔除,然后用特有的工具将棉花弹蓬松,接着用纺车将棉花纺成线,再用织布机织成布,最后做成衣服。那时候要熬夜纺花织布,因此很多妇女失去了上学的机会。

通过这次民俗展览,市民可以更好地了解解放前及新中国成立后这一段时期里,普通百姓的衣食住行,唤起人们对往昔艰苦岁月的回忆,从而更加珍惜今日来之不易的幸福生活;能让青少年学生增长知识,进一步了解党史以及新中国发展历程,为祖国日新月异的变化而感到自豪。

参观者络绎不绝,感慨良多

在采访的过程中,记者观察到有不少市民前来参观,他们认真研究着每一件展品。特意赶来参观展览的一位老教师对定陶区收藏家协会的值班人员说:“展览的物品虽然是一些老东西,但它们都是传统文化的载体!你们立了大功,保留了这么丰富的鲁西南记忆;不仅能让我们这些中老年人回想起过去生活的困苦、深感今天生活的幸福,更能让年轻人了解新中国的发展历程,增强对党缔造新中国、带领人民走向富强的具体认识。”

在民俗展览的留言簿上,参观者更是好评如潮。“展厅虽小,但展出的民俗藏品非常丰富,简直是过去民间生活的缩影。把这些藏品与现在的物品进行对比,可以看出祖国发展变化之大,我发自内心地为祖国取得的辉煌成就而感到自豪。”今年82岁的退休人员祝令才前来观看民俗展览后,写下了自己的感受。

“本次展览汇集了定陶民俗文物,展现了中国近百年的巨大变化。以史为镜可以知兴替。希望更多人走进博物馆,关注历史、关注文物,让文物真正‘活’起来,为人民的美好生活提供更多精神食粮。”南京博物馆的高先生参观后如此写道。

据叶宏介绍,国庆节期间,上自年逾九旬的老人、下到学龄前儿童都前来参观,还有很多从外地赶回来的探亲者纷纷走进展厅接受民俗文化的洗礼,感受家乡的历史变迁。还有的市民将家里的藏品带来参与到展览中。

希望得到更多人的支持

叶宏介绍,9月初,定陶区收藏家协会的会员就开始商谈举办一个民俗展览,为新中国成立70周年献礼。可是要办好展览并不容易,从藏品征集到整理挑选,从搬运装裱到分类摆放,从标签填写到图版编排,这其中有大量的工作要做。但是为了办好展览,定陶区收藏家协会迎难而上,在广大会员及收藏爱好者的支持下,征集到了大量的民俗用品、文献资料,并围绕庆祝新中国成立70周年、回顾新中国发展历程这一展览主题,科学策划、缜密编排,加班加点地进行布展,使得本次展览取得十分理想的效果。

叶宏说,定陶区收藏家协会成立于2012年,目前有50多名成员,协会参与组织过多次展览,藏品涉及陶瓷、老物件、玉器、文献资料等,这次与定陶区博物馆联合举办的新中国发展历程文献民俗收藏展是参与人数最多、影响最大的一次。以后,他们会不断的举办有意义的展览,希望更多的人能够参与进来,共同举办出更具有影响力的展览。