日期:[2010年07月28日]

-- 菏泽日报 --

版次:[B3]

勇敢的成果智慧的结晶

——我军自产第一门大炮诞生记

文/曹先锋

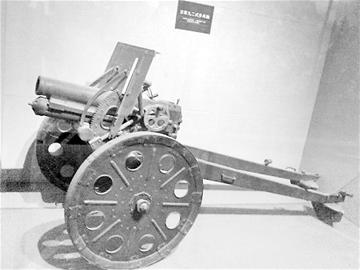

在中国革命军事博物馆里,陈列着一门并不起眼的大炮。它的重量只有200公斤,名字叫“盖亮号”九二式七十毫米步兵炮。

这门炮是鲁西军区兵工厂按照日军九二步兵炮(我军在郓城潘渡伏击战中缴获的)的样式仿造的,别看它的样子不那么高大威猛,但却是我军兵工史上生产的第一门大炮。这门炮一匹马可以拉动,拆开后两匹马可以驮走,非常适合我军游击作战时使用。这门炮曾威震敌胆,对付鬼子的炮楼可以说是攻无不克、战无不胜,甚至一些伪军只要看到这门炮就赶紧扯出白旗不战而降。在抗日战争和解放战争中,“盖亮号”立下了赫赫战功。

那么,这门大炮是如何制造出来的呢?伴随着它的诞生,曾有着一系列可歌可泣、生动感人的故事。

伏击夺炮

1940年,郓城县驻有日军400余人和伪军500余人,并配有一门九二式步兵炮,是鲁西兵力较强的县城。所谓“九二式步兵炮”,是一种轻型的步兵炮,是日本帝国主义在发动大规模的侵华战争前夕,于神武2092年(即1932 年)研制出来的。该炮口径为70毫米,高低角射度为10~70 度,运动方式为1马挽曳或2马驮载,最大射程为3000米。这种炮在现代高科技条件下的战争中当然显得无足轻重,但在当时却堪称先进武器。郓城日军在下边设置了十几个据点。

所谓“据点”,就是少量日伪军驻守的砖木结构的碉堡式炮楼。这种炮楼并不是铜墙铁壁,不过是外壕、鹿砦围护下的单砖墙两层或三层楼的一种防御体系。敌人凭借这种十里一碉、五里一堡的连锁式防御体系,处于相对优势的地位。白天,敌人可以从枪孔和楼顶监视我军行动,一旦我军进攻,又可以利用它固守待援。我军当时的武器装备条件不易将其打开,若强攻则会遭受较大的伤亡。敌人的据点对我根据地的巩固和发展造成很大威胁。

1941年元旦,鲁西军区司令员杨勇(曾任中国人民解放军副总参谋长兼北京军区司令员,中央书记处书记。1955年被授予上将军衔)、政委苏振华(第十一届中央政治局委员,1955年被授予上将军衔。)、政治部主任曾思玉(曾任武汉军区司令员、济南军区司令员,是中共第九、十、十一届中央委员,1955 年被授予中将军衔。)参加庆无旦军人大会。会场异常活跃,歌声嘹亮。大家唱着《游击队之歌》:“没有枪,没有炮,敌人给我们造……”指战员们高呼着口号:“今年一定要缴获日寇的九二式步兵炮!”七团刘正团长、杨俊生政委建议军区领导:“请军区领导研究一下,找一个地点让我们打伏击,歼灭敌人,缴获郓城日军的九二步兵炮……”

军区领导经讨论,决定采取“围点打援”的战略。即以少量兵力围攻郓城北约20公里的敌侯集 (今郓城县侯咽集镇政府驻地)据点,吸引驻郓城日伪军带炮出城增援。军区主力团七团则在郓城至侯集中间的潘渡 (今郓城县潘渡镇政府驻地)附近设伏,具体地点选在日伪军增援的必经之地——潘渡北1.5公里处的碱店村公路两侧,布成“口袋阵”,等敌人钻进“口袋”后,我军迅速出击,一举歼灭敌人,夺取日军大炮。

7日24时整,伴随着三颗红色信号升上夜空,军区特务营对侯集敌人据点佯攻开始。侯集据点里的鬼子、伪军被突如其来、暴风雨般的枪声惊醒,惊恐万状。惊天动地的喊杀声,使敌人晕头转向,不知八路军有多少。敌人一边顽抗还击,一边向郓城的鬼子打电话求援。

8日8时,日寇一个中队,伪军一个大队,携九二步兵炮窜出郓城县城,向侯集扑来,企图内外夹击,歼灭我军。13时前后,敌人主力进入碱店村内,但尾部的鬼子炮兵刚下金堤,还未进村。也就是说,敌人的大部已钻进我军的口袋,但尾巴还在外边。显然,此刻还不是最佳出击时间。

鬼子部队正在提心吊胆地沿碱店大街前行,忽然,一个鬼子的目光停在一家房顶的草堆上,对隐蔽其中的我部队似有发觉,便马上策马向街心的鬼子军官报告。狡猾的日军官闻报,立即用手往后一指,发出了后撤的命令。敌人的大队马上蠕动起来,要退出村庄。

敌人要跑!我军当机立断,团长刘正果决地下达了冲击命令。敌人的车马队还未掉过屁股,信号弹拖着蓝色尾巴升上天空,嘹亮的冲锋号骤然响彻街头。隐蔽在大街两旁屋顶上的我轻重机枪愤怒地咆哮起来,条条火舌居高临下飞向敌群。街心的日伪队伍如汤浇蚁穴,火燎蜂房,顿时陷入一片混乱。日军指挥官一手紧抓马缰,一手挥舞战刀,瞪着通红的眼睛,狂喊乱叫,妄图稳着阵脚,组织反扑。然而部下个个像断了头的苍蝇,满街乱跑,哪有还击之力?

当战斗在碱店打响时,尚未进村的敌炮兵见前面的主力遭到伏击,仓皇向我军方向打了几炮,便急忙驱马拉炮,调头撤至金堤东南,慌忙沿公路向潘渡村内撤退。我七团二营迅速从西北包抄而来,立即展开猛烈攻势,我神枪手首先将敌人拉炮的马匹击毙。敌人见状,丢下大炮,朝潘渡奔去。此时,我骑兵连闻讯飞奔而至,堵住了敌人的退路。我军前后夹击,很快将敌全歼。

潘渡伏击战不仅共毙日军161人,伪军130余人,更为重要的是缴获了大家夜思梦想的日军九二步兵炮。

研制炮弹

有了大炮,端掉炮楼指日可待。八路军对缴到的这门重炮虽然极为看重,可当时只缴获了6发炮弹,这些炮弹一旦打光,这个“大家伙”便成了中看不中用的东西。杨勇司令员便把试制步兵炮弹的任务交给了军区兵工厂。虽然早在百团大战时期,八路军就留下了使用日军九二式步兵炮的记录,但由于缺乏专业炮兵人才,弹药补充也无法保证,所以基本是随缴随用,用完就毁掉,使用时间和次数都非常有限。所以我军没有这方面的人才和技术。当时,这个兵工厂一无机器,二无原料,三无科技人才。仅有的几十个工人,只能修修破枪,造些手榴弹什么的。对炮弹是什么样,有多大,多长,许多人连见都没见过。可大家听说前线需要,情绪也随之高起来,他们说:“什么东西都是人造的,过去咱们手榴弹也不会造,现在不是个个开花了吗!”

艰苦的试验开始了。炮弹壳无法铸造,只能用旧的,弹头用破轧花机上的灰生铁回炉,信管里的雷汞,从废炮弹信管里挖取……

就这样,经过一次次试验,一点点摸索,突破了层层难关,最后终于研制出了三发炮弹。

试射就要开始了,曾思玉带领大家来到试射场地,潘渡战斗中缴获的那门九二式步兵炮早已虎虎生威地蹲在那里了。

试射开始了,目标是远处的一座小破庙。只听“嗵”地一声,炮弹飞了出去。阳光下,几十双眼睛细眯着,寻找着炮弹飞行的轨迹。等了半天,四野寂静一片,只有寒风扫过平原,卷起一阵阵尘土。没听到爆炸声,大家的心凉了半截。

接着装上了第二发炮弹,仍然没有回音。

最后一发又放出去了,原野里还是一片沉寂。工人们都紧绷着脸,面面相觑。问题出在哪里呢?大家跑过去,将弹头从深土里扒出来,将引信管卸开,经仔细研究,终于把问题弄清楚了,原来是撞针的滑道太粗糙,弹簧太软,弹头落地后没有引爆炸药。

情况弄清后,曾思玉和蔼地说:“找到毛病就好办了,你们再辛苦一番,马上改进,不管怎么说,你们已经走出第一步了嘛,别泄气,你们一定会走出第二步、第三步的……”

“三天,我们立下军令状,三天一定改装完毕!”研制人员很有把握地回答。

曾思玉笑着说:“这是科学,军令状不必立,但要抓紧,前线等着炮弹用哩!”

不到三天,改装任务完成了,还是那个试验场,还是那个射击目标,炮手心情激动地装上炮弹,炮弹呼地飞出了炮膛,“轰隆”一声巨响,小破庙被掀掉了一半。

“炸啦,响啦!”工人、炮手和首长一齐高兴地欢呼起来。

从此,生产炮弹成了兵工厂的主要任务。但由于敌人对根据地的严密封锁,造炮弹的各种原料奇缺。于是大家人人动脑筋,个个找窍门,动员民兵去扒铁路,把钢轨抬回来锻弹头;到处收集破铜烂铁铸弹壳。

最难解决的是雷汞,幸好不久我军搞到伪军的一个兵工厂,弄到一本有关军火生产的小册子,几个技术骨干便按照小册子上提供的方法,摸索着生产雷汞。

工人中有个姓范的小伙子,眼见别人干得热火朝天,他自己也想出了个点子。

一天,他提着大铁锤,来到村外的野地里,“吭哧、吭哧”地敲打一颗日本飞机扔下的瞎火炸弹,想把里面的火药掏出来后,用它的外壳做炮弹。有的同志发现后,赶忙拉住他责备说:“你这愣小子,不想活了?”

小范抹一把脸上的汗,气喘吁吁地说:“怕,怕什么?豁上了,革命到底,也要把炸药都掏出来。”

厂领导知道这件事后,立刻阻止了他的行动。不过,这件事给了厂领导很大启发。是啊,敌人的瞎弹到处都是,如果不处理掉,终会是一个隐患。如果我们组织起精干的排弹力量,把瞎火炸弹里的炸药掏出来,不但为老百姓解除了危险,造炮弹的原料也就有了。可这是项极其危险的工作,怎样才能提高它的安全系数呢?

大家经过一番深入研究,终于想出了一个安全可靠的办法,那就是打开炸弹后,放到酒坊蒸酒的大铁锅里去煮,这样,炸药被熔成液体,慢慢从弹壳里流出来,没有丝毫危险。

这个办法传开后,同志们就到处去收集瞎火的炸弹。每当敌人的飞机投弹之后,大家都向弹着点跑,炸了的,拾碎片,没炸的,就抬回来煮。

造炮弹的原材料基本解决之后,工厂的产量也日益提高,起初,每月平均生产10发,随着技术熟练,每月逐渐到了30发、40发。这样,那门九二步兵炮在前线就更加活跃了,攻坚打据点,摧毁敌人的“乌龟壳”,大显威风。小鬼子们也害怕了,在对上级的报告中说:“八路的炮大大的,八路会造炮了……”

仿炮问世

有了炮,又有了炮弹,根据地军队如虎添翼。随后几个月的时间,就拿下敌人近百个据点。八路军有了炮,这个消息传遍了华北平原。

就在大家一路挺进的时候,意外出现了:由于长年作战,缺乏保养、维护,这门炮在1945年5月17日东平县小寨战斗中意外地炸膛了。

没有炮,打据点又成了问题。鲁西军区首长通知兵工厂:仿造九二式步兵炮。

兵工厂年轻技师盖亮担任了仿制工作。他带着自己的儿子盖三保和其他技术员一起投入到这门炮的仿造中。

大家把炸了膛的步兵炮拆成8大部分,共计120多个零件,逐一进行仿制。没有造炮用的材料,大家就去缴获敌人的火车头,把火车轴掏空做炮筒,把火车上的弹簧进行加工让它变成适合火炮用的弹簧,可是这样的弹簧的硬度能不能达到要求呢?当时没有专门仪器进行测量,只好想出了一个特别的办法──用牙试。打滑了,声音不一样,不打滑硬度就够了,干活就管用。

在盖亮的组织下,试制小组克服了没有技术和物质缺乏所带来的种种难以想象的困难,经过日夜奋战,终于在1946年4月,试制出了第一门步兵炮。

鉴于盖亮技师在试制大炮过程中的特殊贡献,有关部门便将这门大炮的名字命名为“盖亮”号九二式七十毫米步兵炮。

造出了第一门炮,第二门、第三门接连问世。作为当时我军唯一的一种自己制造的重型武器,“盖亮”号九二步兵炮在战场上发挥了重要作用。有了这些炮,我军开始配备专门的炮兵,这也就成了中国人民解放军炮兵的起点。

主要参考资料:

1、曾思玉著、黄河出版社1992年版:《八年抗战》

2、冀鲁豫革命史工作组编写、山东大学出版社1991年出版:《冀鲁豫边区革命史》

3、郓城县党史委编著、山东人民出版社2003年出版:《中共郓城地方革命史》

在中国革命军事博物馆里,陈列着一门并不起眼的大炮。它的重量只有200公斤,名字叫“盖亮号”九二式七十毫米步兵炮。

这门炮是鲁西军区兵工厂按照日军九二步兵炮(我军在郓城潘渡伏击战中缴获的)的样式仿造的,别看它的样子不那么高大威猛,但却是我军兵工史上生产的第一门大炮。这门炮一匹马可以拉动,拆开后两匹马可以驮走,非常适合我军游击作战时使用。这门炮曾威震敌胆,对付鬼子的炮楼可以说是攻无不克、战无不胜,甚至一些伪军只要看到这门炮就赶紧扯出白旗不战而降。在抗日战争和解放战争中,“盖亮号”立下了赫赫战功。

那么,这门大炮是如何制造出来的呢?伴随着它的诞生,曾有着一系列可歌可泣、生动感人的故事。

伏击夺炮

1940年,郓城县驻有日军400余人和伪军500余人,并配有一门九二式步兵炮,是鲁西兵力较强的县城。所谓“九二式步兵炮”,是一种轻型的步兵炮,是日本帝国主义在发动大规模的侵华战争前夕,于神武2092年(即1932 年)研制出来的。该炮口径为70毫米,高低角射度为10~70 度,运动方式为1马挽曳或2马驮载,最大射程为3000米。这种炮在现代高科技条件下的战争中当然显得无足轻重,但在当时却堪称先进武器。郓城日军在下边设置了十几个据点。

所谓“据点”,就是少量日伪军驻守的砖木结构的碉堡式炮楼。这种炮楼并不是铜墙铁壁,不过是外壕、鹿砦围护下的单砖墙两层或三层楼的一种防御体系。敌人凭借这种十里一碉、五里一堡的连锁式防御体系,处于相对优势的地位。白天,敌人可以从枪孔和楼顶监视我军行动,一旦我军进攻,又可以利用它固守待援。我军当时的武器装备条件不易将其打开,若强攻则会遭受较大的伤亡。敌人的据点对我根据地的巩固和发展造成很大威胁。

1941年元旦,鲁西军区司令员杨勇(曾任中国人民解放军副总参谋长兼北京军区司令员,中央书记处书记。1955年被授予上将军衔)、政委苏振华(第十一届中央政治局委员,1955年被授予上将军衔。)、政治部主任曾思玉(曾任武汉军区司令员、济南军区司令员,是中共第九、十、十一届中央委员,1955 年被授予中将军衔。)参加庆无旦军人大会。会场异常活跃,歌声嘹亮。大家唱着《游击队之歌》:“没有枪,没有炮,敌人给我们造……”指战员们高呼着口号:“今年一定要缴获日寇的九二式步兵炮!”七团刘正团长、杨俊生政委建议军区领导:“请军区领导研究一下,找一个地点让我们打伏击,歼灭敌人,缴获郓城日军的九二步兵炮……”

军区领导经讨论,决定采取“围点打援”的战略。即以少量兵力围攻郓城北约20公里的敌侯集 (今郓城县侯咽集镇政府驻地)据点,吸引驻郓城日伪军带炮出城增援。军区主力团七团则在郓城至侯集中间的潘渡 (今郓城县潘渡镇政府驻地)附近设伏,具体地点选在日伪军增援的必经之地——潘渡北1.5公里处的碱店村公路两侧,布成“口袋阵”,等敌人钻进“口袋”后,我军迅速出击,一举歼灭敌人,夺取日军大炮。

7日24时整,伴随着三颗红色信号升上夜空,军区特务营对侯集敌人据点佯攻开始。侯集据点里的鬼子、伪军被突如其来、暴风雨般的枪声惊醒,惊恐万状。惊天动地的喊杀声,使敌人晕头转向,不知八路军有多少。敌人一边顽抗还击,一边向郓城的鬼子打电话求援。

8日8时,日寇一个中队,伪军一个大队,携九二步兵炮窜出郓城县城,向侯集扑来,企图内外夹击,歼灭我军。13时前后,敌人主力进入碱店村内,但尾部的鬼子炮兵刚下金堤,还未进村。也就是说,敌人的大部已钻进我军的口袋,但尾巴还在外边。显然,此刻还不是最佳出击时间。

鬼子部队正在提心吊胆地沿碱店大街前行,忽然,一个鬼子的目光停在一家房顶的草堆上,对隐蔽其中的我部队似有发觉,便马上策马向街心的鬼子军官报告。狡猾的日军官闻报,立即用手往后一指,发出了后撤的命令。敌人的大队马上蠕动起来,要退出村庄。

敌人要跑!我军当机立断,团长刘正果决地下达了冲击命令。敌人的车马队还未掉过屁股,信号弹拖着蓝色尾巴升上天空,嘹亮的冲锋号骤然响彻街头。隐蔽在大街两旁屋顶上的我轻重机枪愤怒地咆哮起来,条条火舌居高临下飞向敌群。街心的日伪队伍如汤浇蚁穴,火燎蜂房,顿时陷入一片混乱。日军指挥官一手紧抓马缰,一手挥舞战刀,瞪着通红的眼睛,狂喊乱叫,妄图稳着阵脚,组织反扑。然而部下个个像断了头的苍蝇,满街乱跑,哪有还击之力?

当战斗在碱店打响时,尚未进村的敌炮兵见前面的主力遭到伏击,仓皇向我军方向打了几炮,便急忙驱马拉炮,调头撤至金堤东南,慌忙沿公路向潘渡村内撤退。我七团二营迅速从西北包抄而来,立即展开猛烈攻势,我神枪手首先将敌人拉炮的马匹击毙。敌人见状,丢下大炮,朝潘渡奔去。此时,我骑兵连闻讯飞奔而至,堵住了敌人的退路。我军前后夹击,很快将敌全歼。

潘渡伏击战不仅共毙日军161人,伪军130余人,更为重要的是缴获了大家夜思梦想的日军九二步兵炮。

研制炮弹

有了大炮,端掉炮楼指日可待。八路军对缴到的这门重炮虽然极为看重,可当时只缴获了6发炮弹,这些炮弹一旦打光,这个“大家伙”便成了中看不中用的东西。杨勇司令员便把试制步兵炮弹的任务交给了军区兵工厂。虽然早在百团大战时期,八路军就留下了使用日军九二式步兵炮的记录,但由于缺乏专业炮兵人才,弹药补充也无法保证,所以基本是随缴随用,用完就毁掉,使用时间和次数都非常有限。所以我军没有这方面的人才和技术。当时,这个兵工厂一无机器,二无原料,三无科技人才。仅有的几十个工人,只能修修破枪,造些手榴弹什么的。对炮弹是什么样,有多大,多长,许多人连见都没见过。可大家听说前线需要,情绪也随之高起来,他们说:“什么东西都是人造的,过去咱们手榴弹也不会造,现在不是个个开花了吗!”

艰苦的试验开始了。炮弹壳无法铸造,只能用旧的,弹头用破轧花机上的灰生铁回炉,信管里的雷汞,从废炮弹信管里挖取……

就这样,经过一次次试验,一点点摸索,突破了层层难关,最后终于研制出了三发炮弹。

试射就要开始了,曾思玉带领大家来到试射场地,潘渡战斗中缴获的那门九二式步兵炮早已虎虎生威地蹲在那里了。

试射开始了,目标是远处的一座小破庙。只听“嗵”地一声,炮弹飞了出去。阳光下,几十双眼睛细眯着,寻找着炮弹飞行的轨迹。等了半天,四野寂静一片,只有寒风扫过平原,卷起一阵阵尘土。没听到爆炸声,大家的心凉了半截。

接着装上了第二发炮弹,仍然没有回音。

最后一发又放出去了,原野里还是一片沉寂。工人们都紧绷着脸,面面相觑。问题出在哪里呢?大家跑过去,将弹头从深土里扒出来,将引信管卸开,经仔细研究,终于把问题弄清楚了,原来是撞针的滑道太粗糙,弹簧太软,弹头落地后没有引爆炸药。

情况弄清后,曾思玉和蔼地说:“找到毛病就好办了,你们再辛苦一番,马上改进,不管怎么说,你们已经走出第一步了嘛,别泄气,你们一定会走出第二步、第三步的……”

“三天,我们立下军令状,三天一定改装完毕!”研制人员很有把握地回答。

曾思玉笑着说:“这是科学,军令状不必立,但要抓紧,前线等着炮弹用哩!”

不到三天,改装任务完成了,还是那个试验场,还是那个射击目标,炮手心情激动地装上炮弹,炮弹呼地飞出了炮膛,“轰隆”一声巨响,小破庙被掀掉了一半。

“炸啦,响啦!”工人、炮手和首长一齐高兴地欢呼起来。

从此,生产炮弹成了兵工厂的主要任务。但由于敌人对根据地的严密封锁,造炮弹的各种原料奇缺。于是大家人人动脑筋,个个找窍门,动员民兵去扒铁路,把钢轨抬回来锻弹头;到处收集破铜烂铁铸弹壳。

最难解决的是雷汞,幸好不久我军搞到伪军的一个兵工厂,弄到一本有关军火生产的小册子,几个技术骨干便按照小册子上提供的方法,摸索着生产雷汞。

工人中有个姓范的小伙子,眼见别人干得热火朝天,他自己也想出了个点子。

一天,他提着大铁锤,来到村外的野地里,“吭哧、吭哧”地敲打一颗日本飞机扔下的瞎火炸弹,想把里面的火药掏出来后,用它的外壳做炮弹。有的同志发现后,赶忙拉住他责备说:“你这愣小子,不想活了?”

小范抹一把脸上的汗,气喘吁吁地说:“怕,怕什么?豁上了,革命到底,也要把炸药都掏出来。”

厂领导知道这件事后,立刻阻止了他的行动。不过,这件事给了厂领导很大启发。是啊,敌人的瞎弹到处都是,如果不处理掉,终会是一个隐患。如果我们组织起精干的排弹力量,把瞎火炸弹里的炸药掏出来,不但为老百姓解除了危险,造炮弹的原料也就有了。可这是项极其危险的工作,怎样才能提高它的安全系数呢?

大家经过一番深入研究,终于想出了一个安全可靠的办法,那就是打开炸弹后,放到酒坊蒸酒的大铁锅里去煮,这样,炸药被熔成液体,慢慢从弹壳里流出来,没有丝毫危险。

这个办法传开后,同志们就到处去收集瞎火的炸弹。每当敌人的飞机投弹之后,大家都向弹着点跑,炸了的,拾碎片,没炸的,就抬回来煮。

造炮弹的原材料基本解决之后,工厂的产量也日益提高,起初,每月平均生产10发,随着技术熟练,每月逐渐到了30发、40发。这样,那门九二步兵炮在前线就更加活跃了,攻坚打据点,摧毁敌人的“乌龟壳”,大显威风。小鬼子们也害怕了,在对上级的报告中说:“八路的炮大大的,八路会造炮了……”

仿炮问世

有了炮,又有了炮弹,根据地军队如虎添翼。随后几个月的时间,就拿下敌人近百个据点。八路军有了炮,这个消息传遍了华北平原。

就在大家一路挺进的时候,意外出现了:由于长年作战,缺乏保养、维护,这门炮在1945年5月17日东平县小寨战斗中意外地炸膛了。

没有炮,打据点又成了问题。鲁西军区首长通知兵工厂:仿造九二式步兵炮。

兵工厂年轻技师盖亮担任了仿制工作。他带着自己的儿子盖三保和其他技术员一起投入到这门炮的仿造中。

大家把炸了膛的步兵炮拆成8大部分,共计120多个零件,逐一进行仿制。没有造炮用的材料,大家就去缴获敌人的火车头,把火车轴掏空做炮筒,把火车上的弹簧进行加工让它变成适合火炮用的弹簧,可是这样的弹簧的硬度能不能达到要求呢?当时没有专门仪器进行测量,只好想出了一个特别的办法──用牙试。打滑了,声音不一样,不打滑硬度就够了,干活就管用。

在盖亮的组织下,试制小组克服了没有技术和物质缺乏所带来的种种难以想象的困难,经过日夜奋战,终于在1946年4月,试制出了第一门步兵炮。

鉴于盖亮技师在试制大炮过程中的特殊贡献,有关部门便将这门大炮的名字命名为“盖亮”号九二式七十毫米步兵炮。

造出了第一门炮,第二门、第三门接连问世。作为当时我军唯一的一种自己制造的重型武器,“盖亮”号九二步兵炮在战场上发挥了重要作用。有了这些炮,我军开始配备专门的炮兵,这也就成了中国人民解放军炮兵的起点。

主要参考资料:

1、曾思玉著、黄河出版社1992年版:《八年抗战》

2、冀鲁豫革命史工作组编写、山东大学出版社1991年出版:《冀鲁豫边区革命史》

3、郓城县党史委编著、山东人民出版社2003年出版:《中共郓城地方革命史》